| Galileoが光速の測定に失敗したっていうのが前回の話でしたけど?? | |

|

地球上で光速が測れないとなると、その舞台を宇宙に移したくなりますね。この観点で歴史上、初めて意味のある光速の測定に成功したのはRømerだと言われています。

Ole Christensen Rømer(1644〜1710) |

|

| 天文学からのアプローチかぁ。 | |

|

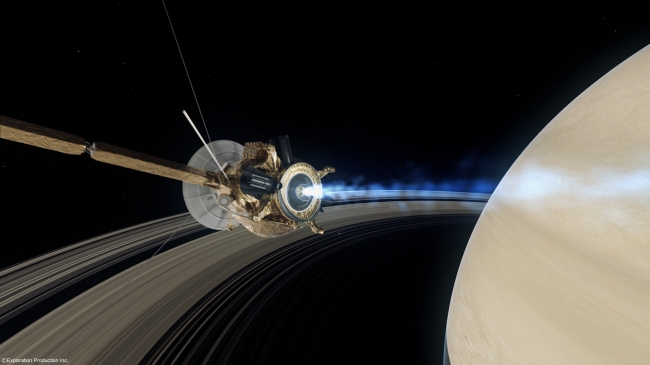

Rømerはデンマークの天文学者で、21歳のときにパリ天文台に招聘され、そこで研究を開始します。その当時のパリ天文台長を務めていたのがCassiniという天文学者で、この人は木星と土星の研究の権威でした。

Giovanni Domenico Cassini(1625〜1712) |

|

|

土星探査機の名前にもなってましたよね。

図1.5.16 Cassini探査機 |

|

|

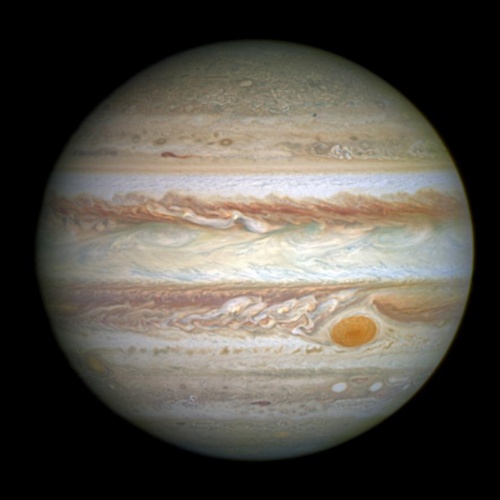

Cassiniは、土星の環には隙間があるとか、木星に大赤斑があるとか、数々の発見をして名声を得ていました。

図1.5.17 木星の大赤斑 ところが、そのCassiniをして分からないことが1つあったのです。 |

|

| お、ミステリーな予感…。 | |

|

木星にはGalileoによって発見された4つの衛星が知られていたんですが、この衛星の食の始まる時刻にずれが生じる、という観測結果があって、その理由が不明だったんですね。

図1.5.18 木星のGalileo衛星 4つの衛星は木星の周りをクルクルまわっていますから、地球から衛星を観測していると、ある期間は木星の裏側に隠れて見えなくなります。これを食と言います。 |

|

| 月食とか日食の食ですか?? | |

| そうです。大航海時代において天体観測の結果は、自分の位置を正しく把握するために極めて重要だったので、膨大な記録と研究データが蓄積されてきました。惑星や衛星の公転周期が一定であることも分かっていたことから考えると、食の始まる周期が変化するというのは、まるで説明のつかない現象です。これが、Cassiniの抱いた大きな謎でした。 | |

| ワクワクしてきますね〜。 | |

| あるとき、Cassiniは、次にイオの食が始まる日時を1676年11月9日午後5時27分と予言します。 | |

| ふむふむ。 | |

| これに対し、Rømerは「Cassiniの予想した時刻よりも10分遅れる」という報告をフランス科学アカデミーに提出するのです。 | |

| お〜、師弟対決だ!! | |

| 実は、これが後に大論争を巻き起こすわけですが、実際の観測結果はRømerの予言どおりになりました。 | |

| 師匠の鼻を明かしてやったわけですね。 | |

| たった10分の違いですが、重要なのは、なぜこの違いが生じたか、というところです。 | |

| そこにRømerのアイデアがあるわけですね。 | |

|

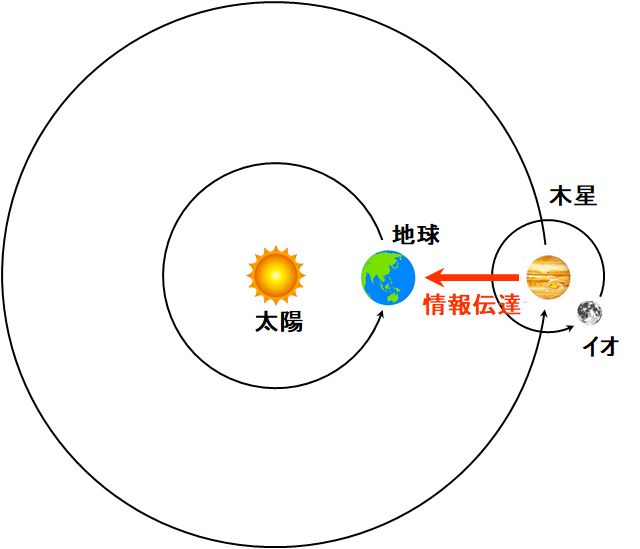

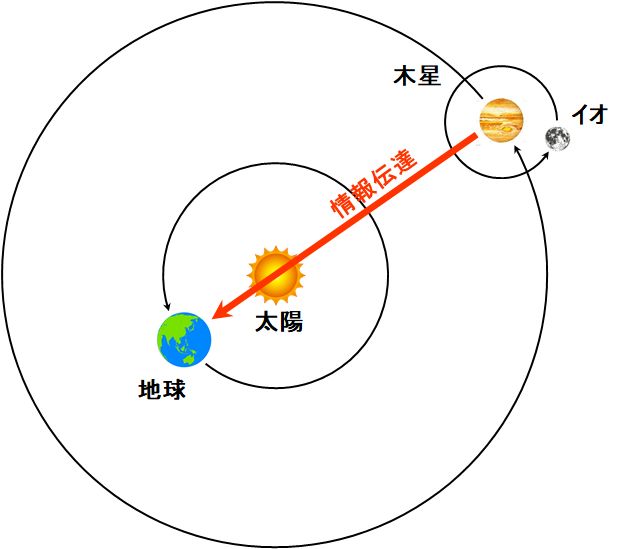

とりあえず、議論を単純化するために、地球も木星も太陽の周りを同心円状に公転していると仮定しましょう。Rømerはまず、太陽-地球-木星という配列(衝)のときの食の始まる時刻と、

図1.5.19 衝のときの食 地球-太陽-木星という配列(合)のときの食の始まる時刻に注目しました。  図1.5.20 合のときの食 |

|

| なぜですか?? | |

| 衝における食の始まる時刻を基準としたとき、合で発生するずれが最も大きかったからです。それは、膨大な観測結果によると、22分という値でした。 | |

| なるほど。 | |

| そして、食の周期が一定でないのは、木星と地球との距離が観測するたびに変化するために、その変化分だけ、光が到達する時間にずれが生じるのが原因である、ということにRømerは気が付くのです。 | |

| 図1.5.19と図1.5.20を比較すると、地球の公転直径の分だけ、食の始まる情報が遅れて届くわけか。 | |

|

地球と太陽の距離はCassiniによって1億3,840万kmであることが知られていたので、それを使って計算すると、 \(c\) = ( 1億3,840万 km × 2 ) ÷ 22 分 ≒ 2.097×108 m/s となります。 |

|

| あまり合ってないけど、当時の測定精度からすると、こんなもんかな。 | |

|

そうですね。人類最初の結果としては、まずまずでしょう。実際、今の測定結果を持ってくると、 \(c\) = ( 1億5,000万 km × 2 ) ÷ 16 分 38 秒 ≒ 3.006×108 m/s ですから、アイデアそのものは卓越していたと言っていいと思います。 |

|

| じゃぁ、Rømerは、その時代のヒーローになったんでしょう?? | |

| 確かに、Rømerの報告(論文)が各国語に翻訳され、NewtonやHuygensといった人たちを刺激したという意味では、そうかもしれませんが、さっきも言ったようにフランスでは大論争を巻き起こします。 | |

| あれ、何か雲行きが怪しいぞ…。 | |

| まず、Rømer自身に問題ありでした。この人は非常に自尊心が強く、功名心に燃えていたところがあって、とにかく周りの人たちから評判が悪かった。この予言も、Cassiniには何の相談もなく、出し抜く形で報告されたこともあって、Cassiniの逆鱗に触れます。そして、後からいろいろないちゃもんが付くのです。何と言ってもCassiniは権威ですし取り巻きも多く、一方でRømerは生意気な青二才。この勝負の結果はやるまでもなく明らかで、何とRømerはパリ天文台を追い出されてしまいます。 | |

| え〜、権力って怖いですねぇ。 | |

| 政治の世界も科学の世界も、こういう点では大差ないですね。しかし、もっと根本的な問題があります。 | |

| ムムム。それは、何ですか?? | |

| 先ほど、Rømerのアイデアについて説明しました。たいていの教科書も同じように解説されていると思います。しかし、個人的に、この解説にはいくつかの疑惑を持っています。 | |

| いいですねぇ。そういうゴシップ、大好きです。 | |

| まず、光速の値ですが、あたかもRømerが導いたように説明したものの、ジャーナルに掲載された論文には光速についての言及がありません。 | |

| え??そうなんですか?? | |

| はい。1690年になって、論文を読んだHuygensが独自にデータを集めて、\(c\)=2.12×108m/sという値を導きますが、これが公式データとしては最初です。 | |

| 何と。 | |

|

それと、確かにCassiniの予想よりも10分遅れると指摘しているものの、

図1.5.21 論文抜粋(1) その根拠はどこにも見当たりません。恐らく、当時のいちゃもんの原因も、その辺りにあるのではないかと推察されます。 |

|

| う〜ん。私のヒーロー像が…。 | |

|

更に、食の始まる時刻のずれに関する問題があります。この最大値を22分と言いましたが、ジャーナルに掲載された論文では、その点が非常に曖昧です。

図1.5.22 論文抜粋(2) 図1.5.22が論文における問題の箇所ですが、「HE間の距離の22に比例する値」としか書かれてなく、実は22の単位がありません。HE間というのは地球の公転直径であることは間違いないんですが、22が何を指しているのか分からないのでは、計算のやりようがないのです。 |

|

| 困りましたね。 | |

| そもそも、図1.5.20はおかしいんですよ。合のときの食の観測なんてできるわけないじゃないですか。太陽が木星よりも手前にあるのに、どうやって観測しましょう?? | |

| あ〜、本当だ!!インチキじゃないですか〜。 | |

| 多分ですが、22という数字にminutesという単位を与えたのは、後になってこの論文を読んだ科学史家たちが、22の謎を都合よく解釈できるシナリオを考える際に思い付いたことなのではないか、と推察しています。かなりRømerに対して好意的に解釈しているな、とは思いますが。 | |

| どうして、Rømerはそんな誤解を生むような論文を投稿したんですか?? | |

| 違うんですよ。この論文はRømerが書いたものではありません。Rømerの報告を聞いた人が記事としてレポートしたものなんです。Rømerにとって不幸だったのは、どうやらこの論文を書いた人は、Rømerの報告内容を正しく理解できなかったのだろう、と思われるところですね。 | |

| な〜んだ、がっかりです…。 | |

| Cassiniも、食の開始のずれ問題については、光の到達する時間が異なるからだ、という正解に辿り着いていたようです。しかし、肝心の予言をするときに、その考えをなぜか捨ててしまったらしい。一方で、Rømerはその考えを押し進めて10分の遅れを予測した、という点は間違いなさそうです。 | |

| 今回の講座は、何だか、お昼のドラマを観ているみたいでした〜。 |

| 前頁へ | 戻る | 次頁へ |