| 教授。結局、光速を求めようとすると、天文学に頼らないとダメってことですか?? | |

|

いえ、そんなことはありません。地球上で初めて光速の測定に成功したのはFizeauというフランスの物理学者です。

Armand Hippolyte Louis Fizeau(1819〜1896) この人は、回転歯車を使った非常に巧妙な方法で光速の測定に成功します。 |

|

| 歯車?? | |

|

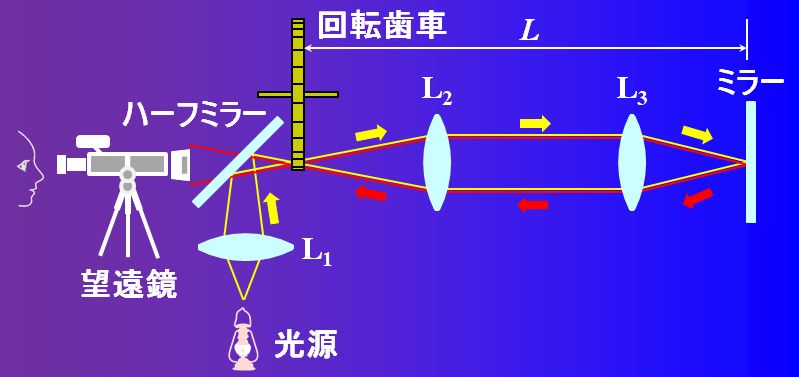

そうです。Fizeauのやり方は基本的にはGalileoの方法と同じです。しかし、人間の運動神経では対応できない時間計測を回転歯車で代用する、というのがFizeauの独創的なアイデアです。具体的な実験装置は図1.5.31を見てください。

図1.5.31 Fizeauの方法 |

|

| お〜、歯車がある。 | |

| まず、光源から放射した光はレンズL1を通過した後、ハーフミラーで一部が反射されます。この光はレンズL1の作用により集光し、その集光位置に回転歯車を設置します。歯車の隙間を通過した光は発散しながらレンズL2に到達。ここでコリメートされてレンズL3により再び集光します。この集光位置にミラーを設置して、入射した光を元の光路で送り返します。再びハーフミラーに到達すると、一部が透過して観測者の目に届く、というものです。この装置をモンマルトルの丘に持っていき、測定を実施したようですね。 | |

| 歯車とミラーの距離が\(L\)だとして、その行って帰っての時間が分かれば光速が求まるけど、その時間を歯車が計測するってこと?? | |

|

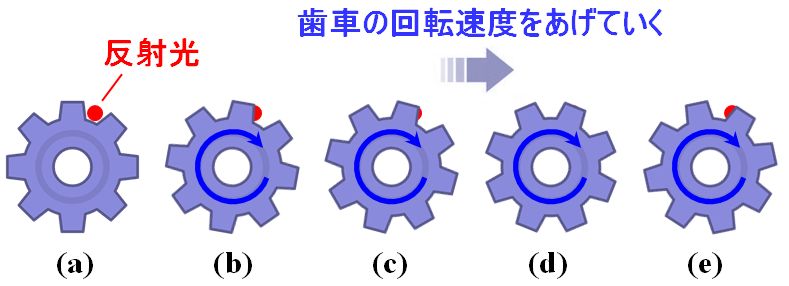

そのとおりです。まず、歯車の回転が止まっているとしましょう(図1.5.32)。その場合は、歯車の隙間を通過した光は、ミラーで反射して、同じ隙間を通過します(a)。

図1.5.32 歯車の回転速度をあげていくと… しかし、ここで歯車を回転させ、徐々に回転速度をあげていくと、ミラーで反射して帰ってきた光は、一部が歯の部分で遮られてしまいます(b、c)。そのうち、歯の部分が完全に反射光をカットし、観測者に見える光量は最低になります(d)。更に回転速度をあげていくと再び明るくなり(e)、もっと回転速度をあげると、反射光は1つ隣りの歯で再び遮られるので光量は最低になります。 |

|

| 真っ暗にはならない?? | |

| L1で集光した光の一部は歯の部分に当たって散乱しますし、それがなかったとしても、反射光が歯に当たると、回折という光の周り込み現象を起こすので、真っ暗ということにはなりませんね。 | |

| ふ〜ん。そうか。明るさがボトムになる歯車の回転数が分かれば、それが行って帰っての時間を教えてくれるというわけですね。頭いい!! | |

| 非常にシンプルな方法ですが、回転歯車というシャッターを利用した発想が素晴らしいですね。計算も簡単です。歯の数を\(N\)、その回転周波数を\(f\)とすると、光の行って帰ってに掛かる時間\(t\)は、 \[ t = \frac{ 1 }{ 2 N f } \] です。従って、光速\(c\)は、 \[ c = \frac{ 2L }{ t } = { 2L } \times { 2 N f } = 4LNf \] となります。 | |

| お〜、これは簡単だ。 | |

|

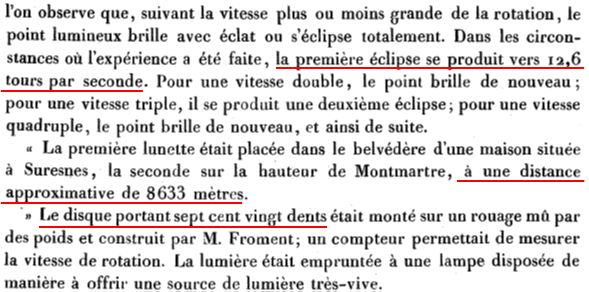

Fizeauの論文(論文)によれば、\(N\)=720、\(f\)=12.6Hz、\(L\)=8,633mですから―。

図1.5.33 論文抜粋(1) (sept cent vingt=720) |

|

|

待って待って、私が計算してみます。 \(c\) = 4 × 8,633 m × 720 × 12.6 Hz ≒ 3.133×108 m/s ですね。う〜ん、ちょっと違うけど、測定精度の問題があるからしょうがないのかなぁ。 |

|

|

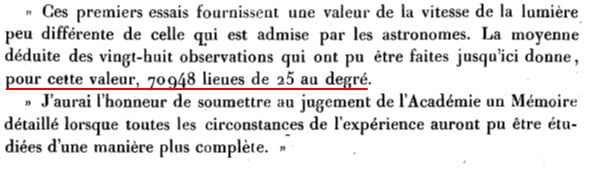

そうですね。Fizeauはこういう測定を25回繰り返し、その平均値をとって\(c\)=70,948リュ―/sだと主張してます。

図1.5.34 論文抜粋(2) |

|

| リュ―??何それ?? | |

|

リュ―は長さの単位のことです。Jules Gabriel Verneが『海底2万里』っていう有名なSF小説を書いてますが、これの原題は"Vingt mille lieues sous les mers"で、本当は2万リューって訳さないといけないんですよ。

Jules Gabriel Verne(1828〜1905) |

|

| でも、まったく馴染みがないんですけど?? | |

| 1リュー=4.444kmです。 | |

|

てことは、 \(c\) = 70,948 リュー/s × 4.444 km/リュー ≒ 3.153×108 m/s だ。私が求めた数値と似てますね。 |

|

| はい。Fizeauは間違いなく、光速を求めたということです。 | |

| けどな〜。 | |

| 何か疑問でも?? | |

|

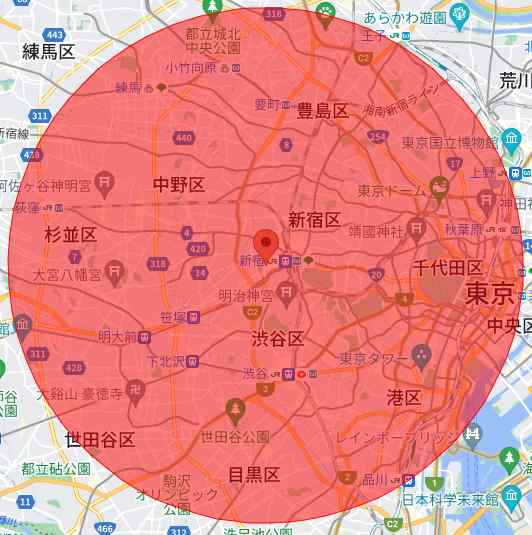

\(L\)=8kmですよ??東京都庁を中心に考えても直線で上野駅くらいまでの距離がありますけど??

図1.5.35 東京都庁から8km圏 |

|

| そうですね。 | |

| そうですねって…。反射した光なんて観測できますかね?? | |

| 確かに、この時代には電気もなかったですし、ガソリン・ランタンもなかったので、光量については苦労したと思います。ただ、光源に何を使ったかは論文に記載はありません。でも、そこは受け入れるしかないでしょう。 | |

| それに、ミラーがちょっとでも傾いたら、8kmも離れたところで観測しても望遠鏡に光が入らないと思いますけど?? | |

| あ〜、それは問題ないです。L2とL3という2つのレンズが共役関係を作っているので、ミラーがちょっと傾いた程度だったら、必ず歯車のところに光が戻るんですよ。これが、Fizeauの工夫の1つですね。 | |

| もう1つ。歯車の回転速度は一定じゃないといけないと思うんですけど、この時代にモーターなんてないですよね?? | |

|

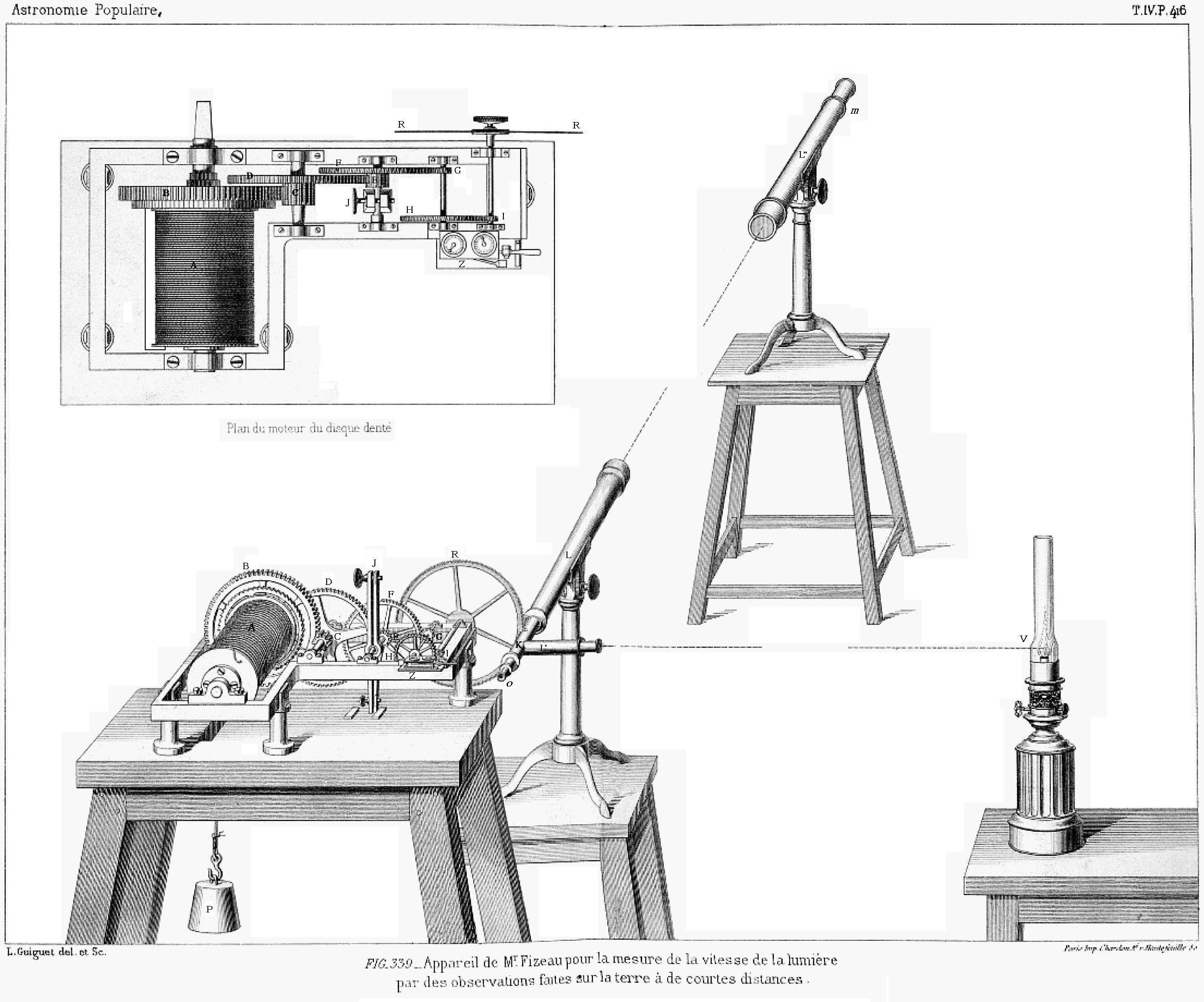

これについては、François Aragoが解説書を出版してまして、錘を使って回転させている図が載っています。

図1.5.36 AragoによるFizeauの実験装置の解説図 これに複雑なギアを組み合わせることで、歯車の回転速度を制御していたようですね。 |

|

| 回転速度、正確に求められますかね?? | |

| 恐らく、ギアのどれかは歯車の回転速度よりもゆっくりと回転するように設計されていたのだろうと思います。そっちのギアの回転速度から、比例計算したのでしょう。と言っても、結局は手作業ですからね。そんなに精度よくは計測できなかったんじゃないかな、という想像はできます。 | |

| てことは、Fizeauは正真正銘、ちゃんと実験して光速を求めたってこと?? | |

| そう考えていいでしょう。Galileoから約200年、ようやく地球上での光速の測定に成功したことは、驚くべき偉業だと言ってよいと思います。 |

| 前頁へ | 戻る | 次頁へ |