| 前回、波数という物理量を定義しました。覚えてますか?? | |

| こうでしたね。 \[ k = \frac{ 2 \pi }{ \lambda } \tag{1.1.9} \] | |

| はい。しかし、分光学という分野では、その定義が異なるので注意が必要です。 | |

| え~、それだと混乱を招くだけじゃないですか。 | |

| あくまで、分光学に限った話ですよ。 | |

| 何で、分光学の人たちは、別の定義を用いているんですか?? | |

| 物質が原子や分子の集合体で、それらが電気的に結合して存在しているというのは、いいですか?? | |

| OKです。 | |

|

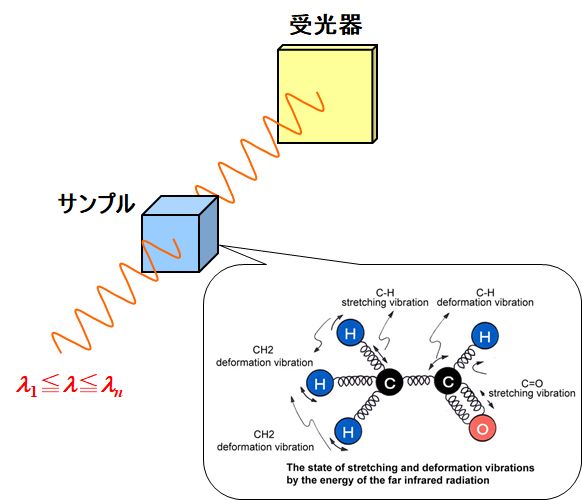

物質の中で、原子や分子は、お互い引っ張り合ったり反発したりして、絶えず振動したり回転したりしています。さて、この物質(サンプル)に、ある波長の電磁波を当ててやり、物質の後ろにディテクターを設置して、そのエネルギーを計測してみましょう。

図1.1.5 分光計測 |

|

| どんな物質も電磁波が透過するとは思えませんけど?? | |

| その場合は、反射した電磁波のエネルギーを計測しても構いません。 | |

| ふむふむ。 | |

| 更に、電磁波の波長を\(\lambda_1\)から\(\lambda_n\)まで連続的に変化させてやる。 | |

| 分光計測っていうやつですね。 | |

|

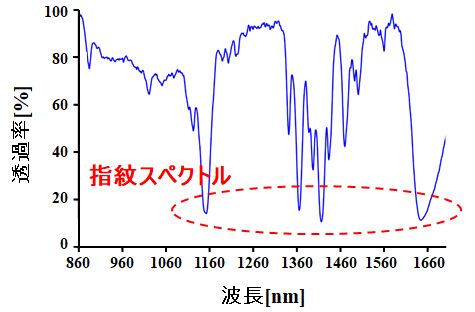

そうすると、図1.1.6のように、ある特定の波長でエネルギーが突然落ちることがあります。

図1.1.6 指紋スペクトル |

|

| 本当ですね。 | |

| どうしてだと思います?? | |

| エネルギー保存則から考えると、入射した電磁波が物質に吸収されたんじゃないですか?? | |

| なかなかの洞察ですね。先ほど、物質を構成している原子や分子は振動したり回転したりしていると言いましたが、それらは固有の周期性を持っています。それと一致する波長の電磁波は、エネルギーがトラップされ、吸収されてしまうのです。 | |

| 固有って言いましたね?? | |

| はい。 | |

| そうすると、A、B、Cという別の物質があった場合、吸収される電磁波の波長はそれぞれ異なるってことですか?? | |

| そのとおりです。 | |

| ムムム。ということは、逆に、分光計測した結果から、物質の正体を特定することができそうですね。 | |

| もちろん、そのためには、予めどの物質がどの波長の電磁波で吸収を起こすのかというリストが揃ってないといけませんが、理論的には可能です。こういうような事情から、吸収を起こす物質固有の波長のセットを指紋スペクトルと言います。 | |

| 指紋かぁ。犯人を特定するのに、推理小説では定番ですもんね。 | |

| たいていの物質の場合、赤外線領域で強い吸収帯を持っています。だから、赤外線分光って言いますね。 | |

| 物質を構成している原子や分子に固有の振動や回転が、その波長帯域の周期性を持っているってことですね??ん??あれ??周期と波長って、単位が違うような…。 | |

| 振動は、振動数で表現しますね。周期(=時間のディメンジョン)の逆数です。 | |

| でも、波長は長さのディメンジョンでは?? | |

| 変換が可能です。電磁波の速度は光速\(c\)ですから、周波数\(\nu\)と波長\(\lambda\)には次の関係式が成立するんです。 \[ c= \nu \lambda \tag{1.1.14} \] | |

| なるほど。ところで、吸収された電磁波はどうなっちゃうんですか?? | |

| 熱に変換されます。 | |

| ということは、物質の温度は上昇する?? | |

|

そういうことになりますね。でも、電子レンジはこの原理を使っているから、不思議はないでしょ??

図1.1.7 電子レンジ |

|

| あ、確かに。 | |

|

電子レンジは、軍需製品メーカーのレイセオン社に勤めていたPercy Spencerが、レーダーの中核機構であるマグネトロンの前に立っているときに、ポケットのチョコレート・バーが溶けているのに気が付いて、発明されたと言われています。

Percy Spencer(1894~1970) |

|

| へぇ。偶然とは言え、そこから電子レンジを思い付くって凄いですね。 | |

| 電子レンジは、水分子の振動と合致する波長の電磁波を当てて、水の温度を上げて、料理を温めるという原理ですけど、一般に12cmという波長のマイクロ・ウェーブを発振しているんですよ。 | |

| 電子レンジって便利なんだけど、あれで温めたモノって冷めやすいから、私はあまり使わないです。 | |

| そうですね。電子レンジは内部から水分の温度を上昇させますが、焼くとか炒めるといった加熱調理、或いは煮るとか茹でるとか蒸すといった高温の水分を利用した調理方法は、外から熱を加えて食材の温度を上昇させます。熱を伝える方法が根本的に異なるので、冷めやすい/冷めにくいという特性が出てしまうのは、しょうがないですね。 | |

| だから、下拵えするときにしか出番はないです。 | |

| まぁ、道具なんて使い方は人それぞれですから、別にいいんじゃないですか。さて、ここまでの説明では、図1.1.6のように横軸を波長にとりましたが、普通、分光計測では横軸を波数でとることが多いです。実は、このとき、波数は式1.1.15のように定義されるのです。 \[ k = \frac { 1 }{ \lambda } \tag{1.1.15} \] | |

| あれっ??\(2\pi\)がない。何で?? | |

| 分光計測をやっている人たちは、波数を運動量として捉えるからです。 |

~波動と粒子の2面性~

| 運動量?? | |

| Einsteinの特殊相対性理論では、エネルギー\(E\)と運動量\(p\)の間には、次のような関係式が成立します(\(m\)は質量)。 \[ E = \sqrt { \left( cp \right) ^2 + \left( m c^2 \right) ^2 } \tag{1.1.16} \] | |

| 何か、古典力学のエネルギーと様相が違いますね。 | |

| ところが、式1.1.16を次のように変形すると―。 \[ E = m c^2 \sqrt { 1 + \left( \frac{ p }{ mc } \right) ^2 } \approx m c^2 \left[ 1 + \frac{ 1 }{ 2 } \left( \frac{ p }{ mc } \right) ^2 \right] = m c^2 + \frac{ p^2 }{ 2m } \] 右辺の第2項は運動エネルギーでしょう?? | |

| でも、古典力学では第1項の\(mc^2\)なんてなかったですよ。 | |

| 古典力学においては、質量は変化しないものと考えられてましたからね。だから、エネルギーの観点からすると、\(mc^2\)は「エネルギーの原点を変える定数項」という取り扱いになるんです。 | |

| ふ~ん。定数項だから、議論の中で落ちちゃうんですね。 | |

|

式1.1.16を光子に適用すると、\(m=0\)として、

\[

E = cp \tag{1.1.17}

\]

です。一方、Max Planckの光量子仮説によれば、光子のエネルギーはPlanck定数を\(h\)として、

\[

E = h \nu \tag{1.1.18}

\]

と表されます(論文)。

Max Planck(1858~1947) |

|

| 同じエネルギーを表すのに、2つの式が登場しましたね。 | |

| では、これを連結させると?? | |

| こうですね。 \[ p = h \frac{ \nu }{ c } \] | |

| 更に、式1.1.14を代入してください。 | |

| こんな式になりました。 \[ p = \frac{ h }{ \lambda } \tag{1.1.19} \] | |

|

この式をde Broglieの式と言います。この式を眺めると、波数を波長の逆数と捉えた方が見通しがよさそうでしょう??

7e duc de Broglie(1892~1987) |

|

| そういうことか。確かに\(2\pi\)は煩わしいですね。 | |

| それと、式1.1.19は結構ショッキングな式だということにも注目してください。 | |

| ショッキング??そうですか?? | |

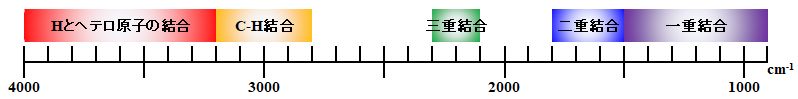

| 式1.1.19の左辺は運動量ですから、これは粒子の世界観を示しています。一方で、右辺は波長が入っているので―。 | |

|

波動の世界観ですね。あれ??それが等式で結ばれているということは??

図1.1.8 統合される世界観 |

|

| つまり、「すべての物質は波動的な性質と粒子的な性質を兼ね備えている」と翻訳することができます。 | |

| すべての?? | |

| そうです。 | |

| 私の身体も?? | |

| そうです。 | |

| そんなSFみたいな話をされても信じられないですよ~。そもそも、式1.1.19なんて、数式を振りまわして出てきただけじゃないですか。 | |

| という感想を抱くのもしょうがないですね。机とか椅子の波長を求めろ、と言われても困りますし。だから、de Broglieがこの説を発表(論文)したときも、「この考えはこじつけである」として論文の審査を通りませんでした。 | |

| 真っ当だと思います。 | |

| でも、光については、Einsteinが粒子でもあり波動でもあるという2面性を光電効果の理論で示してます(論文)からね。この式は、その考えを拡張しただけ、とみなせます。 | |

| 光は特別なんじゃないんですか?? | |

| そういう割り切り方もありますが、論文が提出されて数年後、何と電子が粒子と波動の2面性を持っていることが実験的に証明されます。 | |

| う~ん。電子って質量を持っているんじゃなかったでしたっけ?? | |

|

そうですね。でも、波動の性質も示すんです。この動画は、㈱日立製作所で行われた電子ビームの二重スリット実験の模様ですが、光と同じようにスクリーンに干渉縞が生じていく様子がしっかりと記録されています。

|

|

| いまいち、よく分からないんですけど。 | |

| 電子が粒子だとすれば、電子源から飛び出た電子は、そもそもスリットを通過することはないはずです。仮に通過するとしても、スクリーンの到達地点は同じでないといけません。 | |

| 古典力学的には、そうなりますね。 | |

| しかし、動画にあるように、電子はスクリーン上に一見するとランダムに到達しています。しかも、電子の数を増加させると、そこに濃淡のある縞模様が出現する。 | |

| ふむ。 | |

| これを合理的に説明するには、電子は電子源を飛び出た後、あたかも波動のような振る舞いでスリットを通過し、その後で干渉を起こし、スクリーンに到達したのだと考えざるを得ないんです。 | |

| でも、1個の電子は1個の点としてスクリーン上に表れますけど?? | |

| つまり、スクリーンに到達したときには波動から粒子に変わるんですよ。 | |

| 干渉とどう繋がるんですか?? | |

| 干渉で生じるパターンに応じた確率で、粒子として出現するってことです。濃い部分は粒子として出現する確率が高い、薄い部分は低い。だから、物凄い数の電子を飛ばさないと、干渉縞には見えません。 | |

| 私の理解を超えてますね…。じゃぁ、何で私の身体は波動っぽくないんですか?? | |

| その秘密は、Planck定数にあります。この定数は6.6×10-34Jsでめちゃくちゃ小さいのです。従って、巨視的レベルでは波長があまりにも短くなりすぎて観測できないんですよ。だけど、電子のような微視的レベルになると、粒子と波動の2面性が顕著になってくるのです。 | |

| だから、量子力学って嫌いなんだよなぁ。常識がちっとも通用しないから。 | |

| 物理学を専攻していても、挫折する人は多いですね。ま、電磁気学とか解析学とか、量子力学よりも前の段階で躓く人も多いですけど。 | |

| ひょっとして、これってノーベル賞級の発見では?? | |

|

はい。実際にde Broglieは1929年にノーベル物理学賞を受賞してます。ちなみに、波長の単位をcmとした場合、その逆数をドイツの物理学者Heinrich Kayserにちなんで、K(カイザー)という単位で呼びます。

Heinrich Kayser(1853~1940) |

~テラヘルツ波~

| 赤外線分光って、どのくらいの波長帯域が対象になるんですか?? | |

|

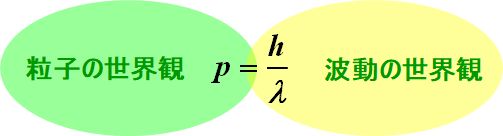

化学結合の種類や官能基によって、吸収の起きる波長がだいたい分かってますので、一般的には\(\lambda\)=1~10μmでしょうね。

図1.1.9 吸収バンド |

|

| ヘテロ原子?? | |

| 有機化学の分野ではC(炭素)とH(水素)以外の原子のことです。 | |

| 他の波長帯域は使わない?? | |

| いえ。例えば、テラヘルツ分光という研究領域もあります。 | |

| テラと言うと、キロが103で、メガが106で、ギガが109で、その次?? | |

| そうですね。1012です。 | |

| う~ん。赤外線で物質の構造が同定できるなら、テラヘルツ波の出番がないような。 | |

| 赤外線は物質内の、テラヘルツ波は物質間の相互作用に反応すると考えればいいんですよ。 | |

| でも、物質間の相互作用が分かっても、得られる情報って有益とは思えませんけど。 | |

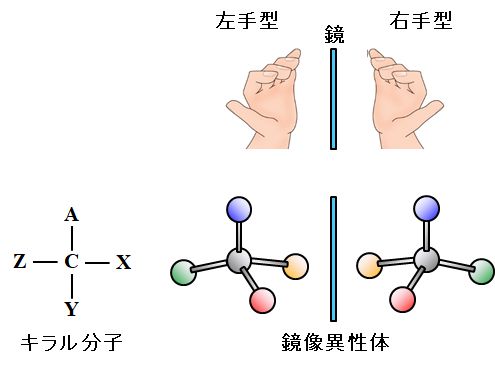

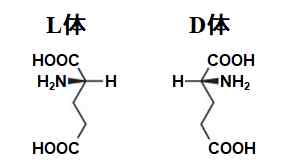

| そうでもないですよ。この世の中には、構造が鏡像関係になっている分子が存在します。このような関係を鏡像異性体(エナンチオマー)と言い、そういう分子をキラル分子と呼んだりしますね。 | |

| 鏡像??鏡に映した関係ってこと?? | |

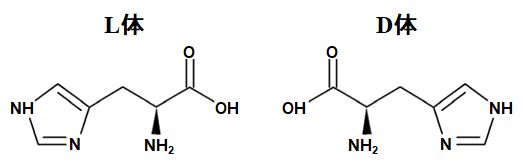

|

そうです。図1.1.10のようなイメージですね。

図1.1.10 キラル分子 それぞれを左(手)型、右(手)型と分類したり、L体(levo)、D体(dextro)と分類したりします。 |

|

| どっちが右でどっちが左?? | |

| この分類の基準というか定義は結構ややこしいので、ここでは「キラル分子が存在し、それは左(手)型と右(手)型に分類できる」ということに留めておきましょう。 | |

| そうすると、テラヘルツ波を使えば、D体とL体の判別ができるってこと?? | |

|

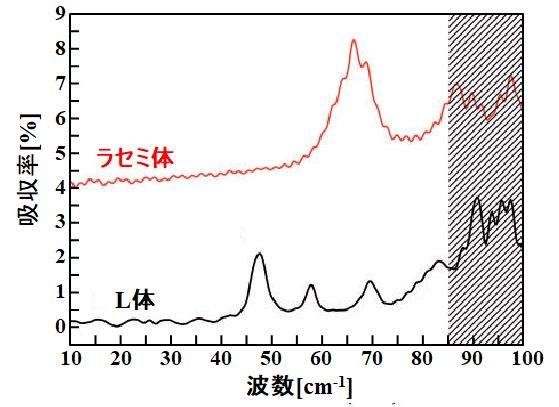

いえ、さすがに純粋なD体と純粋なL体だと、テラヘルツ波を使っても見分けがつかないです。しかし、それらを混合したラセミ体となると話は別ですね。

図1.1.11 L体とラセミ体の指紋スペクトル(ヒスチジン) 図1.1.11は、ヒスチジンのL体とラセミ体のテラヘルツ分光計測の結果(論文)を示してますが、指紋スペクトルが違うのが分かるでしょ??  図1.1.12 ヒスチジン |

|

| 確かに違うけど、これって、そんなに重要な結果ですか?? | |

| 重要ですね。実は、どうやらL体とD体の区別のある化合物では、原則としてどちらか一方だけしか生物の役に立たないということが分かっています。例えば、地球上の生物を司っているタンパク質はすべてL-アミノ酸です。 | |

| え~。ミステリーですねぇ。何でですか?? | |

|

それは今のところ未解明です。これは、Pasteurが提起した「生命ホモキラリティーの謎」と呼ばれ、間違いなくノーベル賞級の研究テーマでしょう。この違いは、いろいろと面白い特性を示すことがあります。

Louis Pasteur(1822~1895) |

|

| 例えば?? | |

|

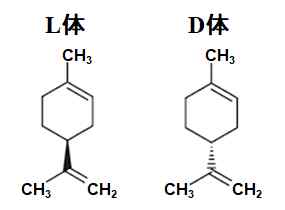

よく知られている例としてはリモネンがありますね。

図1.1.13 リモネン この物質は、L体のときオレンジの香りがする一方で、D体のときはレモンの香りがします。 |

|

| へぇ。ということは、リモネンを鏡の前に置くと、こちらの世界と、鏡の向こうの世界でフレーバーが変わるんですね。 | |

|

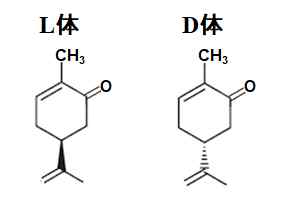

また、カルボンという物質の場合、L体だとミントの香りがしますし、D体の場合はキャラウェイ・シードの香りがします。

図1.1.14 カルボン |

|

| D体は、なかなかスパイシーですね。味覚の方はどうですか?? | |

|

グルタミン酸が好例でしょう。この物質は旨み成分の基になるものですが、そう感じるのはL体のみです。D体は、寧ろ苦味しかありません。

図1.1.15 グルタミン酸 一方で、糖の殆どは、L体とD体で同じような甘味を感じますが、身体に吸収されるのはD体のみです。ということは、L体で人工甘味料を作れば、甘いけれども身体に吸収されないので、ダイエット向けの商品ができますね。 |

|

| お~、それはいいじゃないですか。 | |

| ただ、L体とD体でこれだけ相違があると、好ましくない作用もあるのではないか、という疑いを持った方がよさそうです。 | |

| う~ん、確かに。 | |

| なので、口に入るものに関しては、しっかりした安全性チェックを行う必要があるわけです。 | |

| ということは、L体とD体で、人体に危険な振る舞いをする可能性も出てきますね。 | |

| はい。片方が生物にとって致命的な化合物になるケースもあります。 | |

| おっと。何だか、きな臭い話になってきたな。 | |

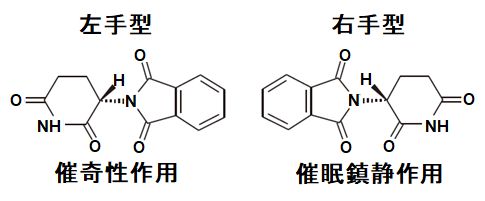

| 最も有名なのは、サリドマイド事件でしょう。 | |

| あ、それ、聞いたことありますよ。畸形を引き起こすというやつですよね?? | |

|

そうです。大変に痛ましい事件ですが、元々サリドマイドは睡眠薬として市販されていて、それが妊婦のつわり症状の改善に使われたのです。ところが、新生児にサリドマイド胎芽症を引き起こすことが発覚し、多くの被害を生んだ事件です。実は、このサリドマイドがキラル分子なんですよ。

図1.1.16 サリドマイド |

|

| つまり、どっちかの構造は狙いどおりの睡眠薬として機能するけど、もう一方は危険な性質を持っていたってことですね。 | |

| そうです。だから、キラル分子の取り扱いは、非常に重要なんです。 | |

| でも、ですよ。テラヘルツ分光計測では、ラセミ体かどうかは分かるけど、D体かL体かは判別できないし、そもそも分離できなきゃ、意味ないじゃないですか。 | |

| なかなか痛いところを突きますね。ま、そのとおりなんですが、分離するよりも、生成するときに選択できたらもっといいですよね?? | |

| ムムム。そりゃ、そうですね。できるんですか?? | |

|

その方法を発見したのが2001年にノーベル化学賞を受賞した野依良治先生です。

野依良治(1938~) |

|

| お~。そうだったんだ。知らなかった~。 | |

| 野依先生の研究(論文)は、一般人向けに説明するのは難しいですからね。 | |

| そうすると、テラヘルツ波の利点って何?? | |

| 例えば、分子間の相互作用を検出できるという点からは、錠剤の非破壊検査などがありますね。 | |

| う~ん、意味あります?? | |

| ありますよ。錠剤は、内服後に体内に吸収されて効果が出るまでの時間を計算して設計されています。だから、工程の不具合で錠剤の内部がちゃんと固まっていなかったりすると具合が悪い。そこでテラヘルツ波を使って品質評価したりしているんです。 | |

| 他には?? | |

|

テラヘルツ波の透過性を利用したイメージング技術もありますね。例えば、封筒の中に入った異物を検査するのに使えます。

|

|

| へぇ。未開封でも、中にニッパーらしき物体があるのが分かりますね。 | |

| こういう装置を空港の中に設置しておけば、テロリストが武器を隠し持っているかどうか検査することができます。更に、分光計測も応用すれば、封筒の中に違法薬物があるかどうか検査できますね。 | |

| 開封しちゃダメですか?? | |

| 信書開封罪ですよ。1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。警察であっても、捜索差押令状なしでやったら、適用されます。 | |

| ひょえ~。厳しいですねぇ。そうすると、こういった犯罪絡みでテラヘルツ波が大活躍しているんですね。 | |

| と言いたいところですが、実用化されている例は多くないと思います。 | |

| え、そうなんですか?? | |

| 寧ろ、こういう技術は、犯罪抑止効果を狙って発表しているケースが多い。 | |

| こういう技術があるから、悪いことはできないぞ、ってことですか。 | |

|

そうです。それと、テラヘルツ波はFröhlich仮説と結び付けられて、健康グッズとして喧伝されたりしてますね。

Herbert Fröhlich(1905~1991) |

|

| どういう仮説ですか?? | |

| 「細胞膜はテラヘルツ~ミリ波帯のいずれかの周波数で共鳴振動しており、その周波数の電磁波を照射することで、何らかの非熱作用が予想される」という仮説(論文)です。例えば、お腹が痛くなったら、手でさすったりしませんか?? | |

| あります、あります。 | |

| で、何となく治った気がしたりしませんか?? | |

| はいはい、経験あります。 | |

| そのメカニズムについても、「手からテラヘルツ波が出ていて、それがお腹の患部に影響を与え、鎮痛効果を及ぼしている」と説明されることがあります。 | |

| え、本当?? | |

| 知りません。もちろん、Fröhlich仮説はあくまで仮説ですし、手からテラヘルツ波が出ているかどうかも含めてこれからの研究課題だとは思いますが、こういう話題は、似非科学の恰好の餌食になりますからね。いかがわしい健康グッズがいっぱい出まわってますよ。 | |

| 美容と健康に関する商品には要注意だなぁ。ところで、ミリ波とかマイクロ波、可視光、それに赤外線、紫外線ってよく聞くわりに、テラヘルツ波って耳にしないですね。 | |

| かつて、テラヘルツ波は電磁波における最後の未踏領域とも言われていました。 | |

| 何で?? | |

| 取り扱いが難しいからです。テラヘルツ波(1THz)のエネルギーを式1.1.18を使って計算してみてください。 | |

|

こうですね。 \(E\) = 6.6×10-34 Js × 1012 Hz = 6.6×10-22 J |

|

| では、室温(300K)のエネルギーを計算してみましょう。これは、Boltzmann定数=1.38×10-23J/Kを使って、掛け算すれば求めることができます。 | |

|

てことは―。 \(E\) = 1.38×10-23 J/K × 300 K = 4.14×10-21 J |

|

| 2つを比べると、ほぼ同じですよね?? | |

| あ、本当だ。ということは、室温のエネルギー(熱雑音)に紛れちゃうんですね。 | |

| はい。だから、テラヘルツ波の発振にしろ受信にしろ、極低温下で取り扱わないといけません。これがテラヘルツ波が取り残された大きな理由の1つでしょう。 | |

| てことは、あんまり流行らないのでは?? | |

| ところが、ある種の結晶と高エネルギーのレーザを組み合わせることで、室温環境下でもテラヘルツ帯の電磁波を得ることのできる光パラメトリック増幅器などが開発されたので、アプリケーション次第ってところでしょうね。 | |

| ブレイクするかもしれない?? | |

| 可能性はあります。 |

| 前頁へ | 戻る | 次頁へ |