| Hertzの実証実験の後、電磁波の実用化には時間が掛かったんですか?? | |

|

いえ。この実用化へ大きなドライブを掛けたのは、1890年にBranlyが発見したコヒーラ効果です。

Édouard Eugène Désiré Branly(1844〜1940) |

|

| コヒーラ?? | |

|

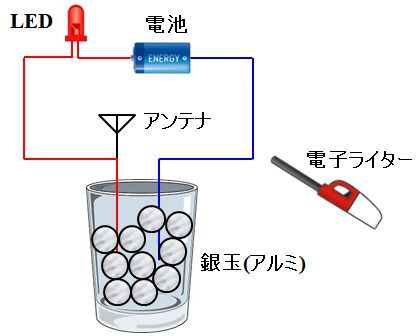

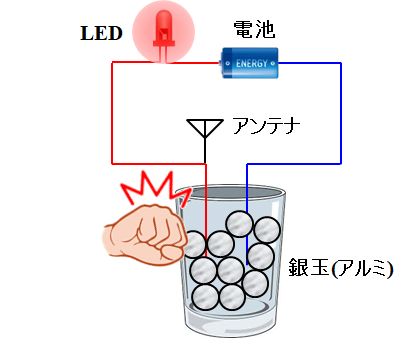

例えば、電源とLEDの閉回路を切断し、その両端部を、アルミホイルを丸めた銀玉がたくさん入ったコップの中に突っ込みます。

図1.7.11 コヒーラ検波器の原理 |

|

| アルミは導電性のいい金属だから、LEDは点灯するのでは?? | |

| アルミは非常に酸化しやすい金属で、空気中に放置しておくと、表面にAl2O3という絶縁被膜を作るんです。だから、図1.7.11の状況ではLEDは点灯しません。 | |

| そうなのか…。 | |

|

しかし、この近くで電子ライターを着火させると、LEDが点灯します。

|

|

| 本当だ。何で?? | |

|

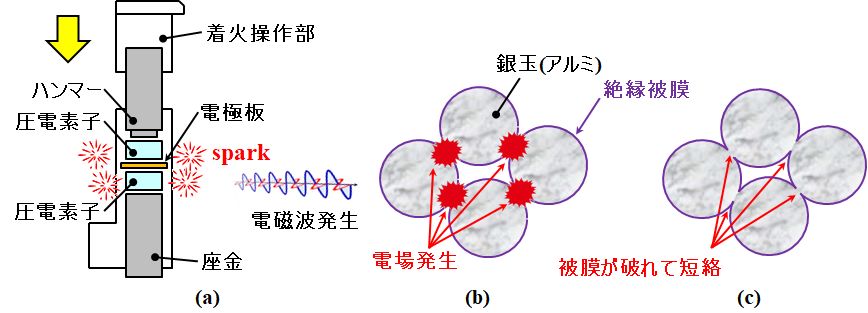

電子ライターって、中に圧電素子が入っていて(図1.7.12)、その素子に圧力を加えることで火花放電させているんですよ(a)。そうすると、Hertzが実験したときと同じように電磁波が発生します。この電磁波の影響によって、銀玉どうしの接触部分に、集中した電場が生じ(b)、被膜が破れ、下地のアルミが剥き出しとなり、短絡した状況を作ります(c)。だから、導通してLEDが点灯するんですよ。これをコヒーラ効果と言うのです。

図1.7.12 コヒーラ効果のメカニズム |

|

| コヒーラって、どういう意味?? | |

| 密着ですね。 | |

| あ〜、被膜が破れて密着する、ってことか。 | |

|

元々はHughesという発明家が、1879年にニッケルと音波の組み合わせでコヒーラ効果を発見していたのですが、自身の発明に直結しないと思ったのか、それ以上の興味を示すことはなかったようですね。ところが、音波の代わりに電磁波でも同じ現象を生じるのではないか、と考えたのがBranlyのアイデアです。

David Edward Hughes(1831〜1900) |

|

| 同じ波動ですもんね。 | |

|

このコヒーラ効果を使い、1894年にLodgeがコヒーラ検波器という電波の受信装置を作製します。こうして、距離を置いても電波がキャッチできるようになりました。

Sir Oliver Joseph Lodge(1851〜1940) |

|

| いよいよ、電波が実用化される下地が揃ったって感じかな。 | |

|

そうですね。Morse符号が普及した時代背景もあって、この情報を電波を使って無線送信できないか、と発想する人たちも次々と出てきましたし、電波受信の長距離化に向けて、コヒーラ検波器の改良が加速されることになります。

Samuel Finley Breese Morse(1791〜1872) |

|

| コヒーラ効果って、電磁波で被膜が破壊されたら、ず〜っと導通状態になるんですか?? | |

|

そうです。しかし、衝撃を与えると銀玉が動き、接触部分が再び被膜どうしになるので、LEDは消灯します。これをデコヒーラと言います。

図1.7.13 デコヒーラ |

|

| そうすると、コヒーラ状態からデコヒーラ状態に戻す仕掛けがないと、電波の受信には使えない?? | |

|

そのとおりです。そして、その部分の改良に着手したのがロシアの物理学者であるPopovでした。

Alexander Stepanovich Popov(1859〜1906) 更に、Popovはアンテナにも工夫を凝らして10kmの送受信に成功します。 |

|

| 何だか、一気に実用化の流れが開花するんですね。 | |

|

ところが、ロシアから約2,600km離れたイタリアにも、無線通信に注目した青年がいました。その人の名をMarconiと言います。

Guglielmo Marconi(1874〜1937) |

|

| お、何か開発競争の予感。 | |

|

Marconiは、エレクトリックという雑誌をパラパラ見ていて、Hertzの実験の記事に目を留めます。そして、ボローニャ大学で教鞭をとっていたRighiに教えを請いながら、無線通信技術を開発していくのです。

Augusto Righi(1850〜1920) |

|

| どっちが、早く成功したんですか?? | |

| Popovです。しかし、Popovはクロンシュタット海軍兵学校の物理学教授であり、軍の機密事項に当たるということで、研究成果を特許にも論文にもできませんでした。 | |

| あらら、それは残念ですね。 | |

| それどころか、Popovの研究成果はRighiの耳にも届いていたらしく、となれば、そのニュースをMarconiに教えていたことは間違いないでしょう。 | |

| ん??あれ??てことは、ひょっとしてパクリ?? | |

| Marconiは、自身の開発した無線通信をイタリアの郵政庁に売り込むのですが、すでに電話網が普及し始めてましたし、また新規技術に対する理解が乏しいというお国事情もあり、採用には至りませんでした。そこで、有線通信が難しい船舶であれば高いニーズがあるだろうと考え、イギリスに移ります。 | |

| そうか。イギリスは海運王国ですもんね。 | |

| Marconiの着想はビンゴでした。無線通信技術にイギリスの海軍や保険会社が注目するのです。そこで、Marconiはイギリスで特許を取得すると、1897年にはMarconi無線電信会社を設立し、無線通信ビジネスを展開します。 | |

| 凄い行動力ですねぇ。 | |

|

1898年には、Braunが火花放電の回路とアンテナの間に同調回路を入れて接続する方法を発明します。Marconiは、その成果も採り入れることで、どんどん通信間距離を伸ばしていくのです。

Karl Ferdinand Braun(1850〜1918) |

|

| 同調回路?? | |

|

送信機の送信周波数と受信機の最大感度の周波数を一致させる回路です。こうすると、特定の周波数だけにエネルギーを集中させることができるので、通信能力が飛躍的に向上するんですよ。こういった技術を次々と吸収して、1902年には、コーンウォール半島のポルデュと、カナダのニュー・ファウンドランドのセント・ジョーンズを結ぶ大西洋横断無線通信を成功させます。その距離は3,200kmというものでした。

図1.7.14 大西洋横断無線通信 |

|

| 教授。思ったんですけど、Marconiのアイデアって、どこにあるんですか?? | |

| さっき、パクリって言ってましたが、Marconi自身は画期的な発明をしてない、というのが現在の見方ですね。Marconiのやったことは、先人の成果を改良し、それをシステムとしてまとめ上げ、商業化に成功したという限定的なものにすぎない、とも言われています。 | |

| そうすると、後で特許絡みで面倒なことになりませんか?? | |

|

そうですね。例えば、大西洋横断無線通信については、アメリカのTeslaも重要な特許をたくさん出願していて、特許侵害でMarconiを訴えています。Braunの同調回路も、事後承諾と言われてますしね。ところが、この実績がMarconiにノーベル物理学賞をもたらすんですよ。

Nikola Tesla(1856〜1943) |

|

| え〜。それだとPopovとかが可哀そうですね。 | |

| はい。しかし、実績は情報として公開しなければ、存在しないのと同じですからね。それに、これだけ早く無線通信が普及したのも、Marconiの商才と資金力と運があったればこそ、と言える一面は否定できません。 | |

| 資金力?? | |

| Marconiは裕福な家庭の出身でしてね、お金には困らなかったんですよ。 | |

| 運というのは?? | |

| 実は、Marconiのビジネスは最初、経営面から見て、あんまり上手くいったとは言えないものでした。しかし、1912年に大きな転機を迎えます。 | |

| 1912年??何かあったかな。 | |

|

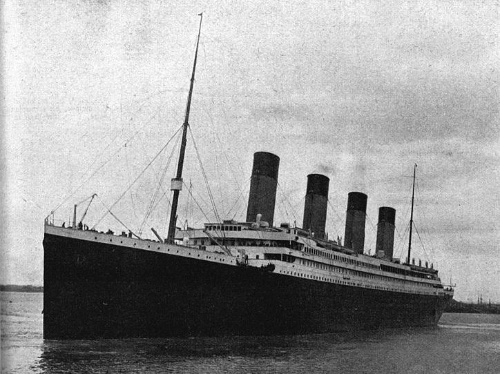

タイタニック号の沈没です。

図1.7.15 タイタニック号 1,513人という犠牲者を出した大きな事件ですが、もしタイタニック号の周囲にいた船舶に無線装置が搭載されていたら、もっと早く救助ができたはず、ということで、船舶に無線装置の設置が義務化されるのです。 |

|

| なるほど。そういった諸々の事情があって、無線通信技術が普及していくんですね。 |

| 前頁へ | 戻る | 次頁へ |