| 前回、Popovの無線通信技術は機密事項ゆえに外部発表できなかったと言いましたが、技術に対する無理解もあり、ロシア海軍からもそっぽを向かれます。一方、Marconiの大西洋横断無線通信のニュースに強い関心を示した国がありました。 | |

| どこですか?? | |

| 日本です。日本は、この技術を導入して日露戦争に応用したのです。 | |

| 日本とロシアで、無線通信技術の対応が真逆だ…。 | |

| 日露戦争の細々したことは司馬遼太郎の『坂の上の雲』に詳しいので、そっちを読んでもらうとして―。 | |

| え~。それ、文春文庫で全8巻なんですけど…。 | |

|

面白いからすぐ読めますよ。さて、逓信省電気試験所は、Marconiの無線通信技術の購入を検討しますが、あまりにも高価で手が出せません。そこで、電気試験所の技師である松代松之助に独自開発を命じます。

松代松之助(1866~1948) しかし、この開発は困難を極めるものでした。というのも、Marconiは、PopovやTeslaといった人たちが同じ無線通信技術に関わっていることをよく知っていたので、技術内容についてはあまりオープンにしなかったからです。それでも、少ない情報を手掛かりに、1897年(明治30年)11月には、築地海岸に送信機を設置し、受信機を小船に乗せて1.8kmの通信に成功します。 |

|

| 日本の技術力って、その頃から凄かったんですね。 | |

|

この成果が海軍の目に留まり、無線電信調査委員会が設置されて、「3年以内に80海里(=約150km)の距離間で使用できる無線電信を開発する」という、今から思うと無茶とも言える目標を掲げ、木村駿吉を中心とした開発チームが立ち上がります。

木村駿吉(1866~1938) |

|

| 3年で通信間距離を150倍!! | |

| 寝食を削るほどの開発だったようですが、この目標は2年くらいで達成するんですよ。 | |

| 精神力もピカ一ですね!! | |

|

そして、1903年(明治36年)には1,170kmの通信に成功します。海軍は、この無線通信技術を採用し、戦艦や巡洋艦に次々と搭載していくんです。

図1.7.16 三六式無線電信機(横須賀市にレプリカが展示してある) |

|

| 何で、日本軍は無線通信の開発を急いだんですか?? | |

|

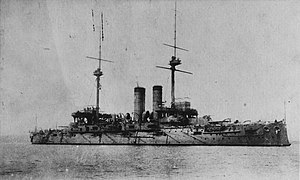

敵対するロシアは、世界最強と言われたバルチック艦隊を保有していたからです。

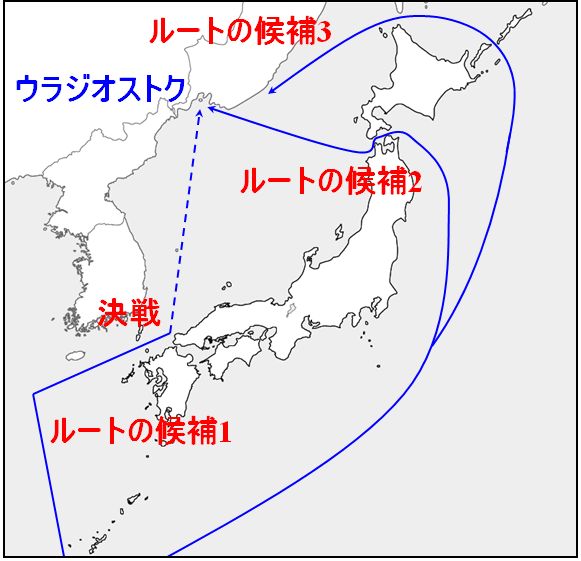

図1.7.17 バルチック艦隊 戦争になれば、バルチック艦隊が日本に殺到するのは間違いなく、どう迎撃するかは大問題でした。特に重要視されたのは、バルチック艦隊がウラジオストクに入港するにあたり、どのルートをとるか、ということでした。  図1.7.18 バルチック艦隊の予想進航路 |

|

| 候補は3つか…。 | |

| 日本に豊富な戦力があれば、候補地に戦艦を分散させればいいわけですが、何しろ相手は世界最強の海軍ですから、一点集中するしかない。そこで、日本は東シナ海沖に偵察艇をばらまいて、バルチック艦隊の動きを監視し、それを無線で東京の大本営に逐一送ることにしたのです。 | |

| なるほど。 | |

|

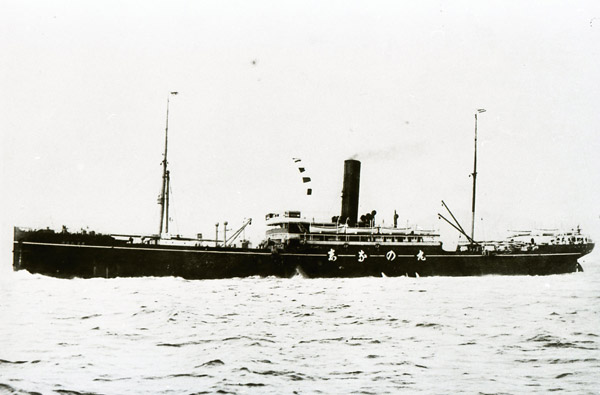

最初の重要な情報は、バルチック艦隊の輸送船が上海の呉淞港に入港したという内容でした。これにより、補給の観点から、最短距離である候補1のルートをとってウラジオストクに入港するだろうと推理します。そして、仮装巡洋艦「信濃丸」がバルチック艦隊を発見。有名な「敵ノ第二艦隊見ユ 203地点」という通信文を打電するのです。

図1.7.19 仮装巡洋艦「信濃丸」 |

|

| いよいよだ~。 | |

|

この通信文を受け、連合艦隊旗艦「三笠」は「敵艦隊見ユトノ警報ニ接シ聯合艦隊ハ直チニ出動、コレヲ撃滅セントス。本日天氣晴朗ナレドモ浪髙シ」と打電し、先陣を切って外洋へと出帆するわけです。

図1.7.20 連合艦隊旗艦「三笠」 |

|

| 日本海海戦って、情報戦だったんですね。 | |

| そうですね。無線を使った戦争としては、これが最初です。 | |

| 最終的に日本が勝っちゃうわけだから、ロシアからすれば、とても皮肉な結果ですね。 | |

| せっかくの技術も、自国では正しく認知されず、相手に使われて痛い目に遭うという事例は、歴史を振り返ると結構ありますね。 | |

| そうなんだ…。 |

~八木・宇田アンテナと太平洋戦争~

| ついでだから、もう1つ、同じ流れで紹介しましょう。 | |

| はい。 | |

|

無線通信が軍の重要な技術であるということが明らかになると、その改良はますます加速されます。送信機も、検波器もどんどん新しい技術に置き換わっていくんですが、アンテナに画期的な発明をもたらしたのは、八木秀次先生でした。

八木秀次(1886~1976) |

|

| それまでのアンテナって、どういうタイプだったんですか?? | |

|

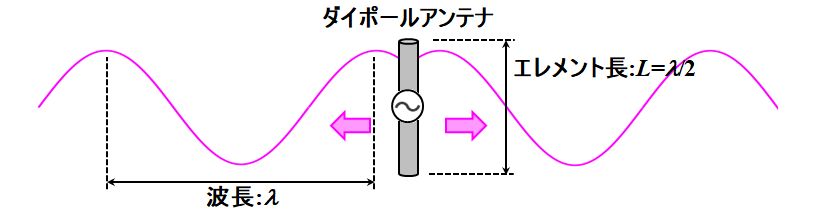

基本的にはダイポール・アンテナの延長です。地面に挿した棒に、横棒をくっ付けただけの簡単なものでした。

図1.7.21 ダイポール・アンテナ ダイポール・アンテナを送信機として使うと、エレメント長の2倍の波長の電波が送信されます。  図1.7.22 八木・宇田アンテナの原理(1) 問題は、このようなアンテナを使って送信すると、情報が四方八方に飛んでしまい、たやすく傍受されてしまうことです。 |

|

| 機密情報だと大事件ですね…。 | |

| そこで、指向性のよいアンテナの開発が急務となりました。 | |

| それを開発したのが八木先生というわけかぁ。 | |

| 大学で学生を指導しながら、マイクロ波の中に置いた単巻線コイルに流れる高周波電流値を測定していたときのことです。たまたま送信機と受信機の間に金属棒を置いたところ、電流計が異常な振る舞いをすることに八木先生は気が付きます。 | |

| これも、偶然の産物なんですね。 | |

| それを見て、「金属棒の数や向きを工夫すれば電波に指向性を与えられるのではないか??」と考えたのが八木先生の着想です。 | |

| ふむふむ。 | |

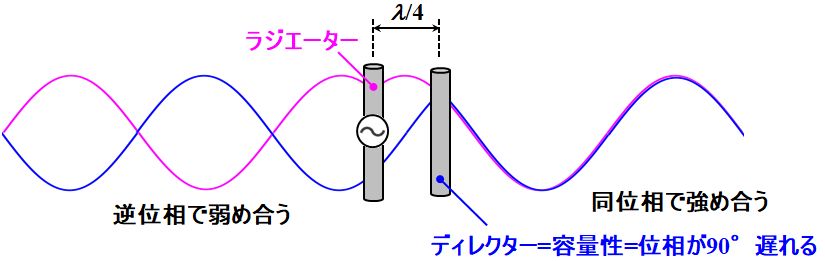

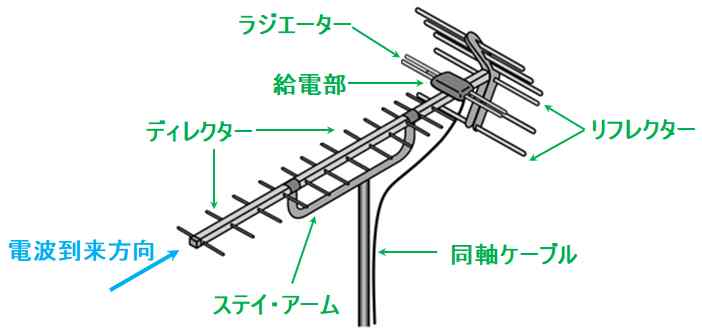

| まず、送信のために給電しているダイポール・アンテナをラジエーターと呼びましょう。ラジエーターの近くに金属棒を配備すると、その影響を受けて金属棒に高周波電流が流れます。このような現象を相互結合と言いますが、この高周波電流の振る舞いが、金属棒の長さによって変わるんです。 | |

| 具体的には?? | |

|

短い金属棒の場合、ラジエーターよりも位相が90°だけ遅れます。こういう状況は容量性と言うんですが、もし短い金属棒をラジエーターと\(\cfrac{\lambda}{4}\)だけ離して置くと、置いた側だけ電波が上手く重なり合って、強め合うことになります。

図1.7.23 八木・宇田アンテナの原理(2) |

|

| 反対側は、相殺されて弱め合うわけですね。 | |

|

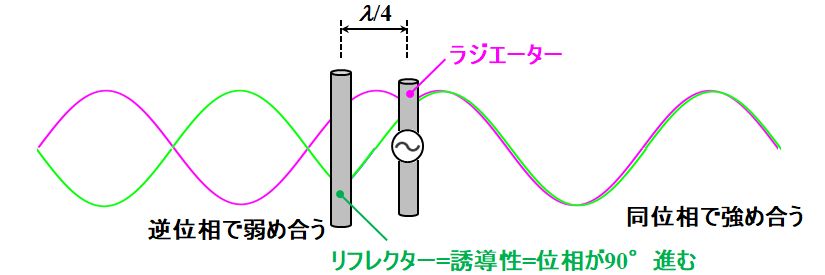

というわけで、短い金属棒はディレクターと呼びます。一方、長い金属棒の場合、ラジエーターよりも位相が90°だけ進みます。こういう状況は誘導性と言うんですが、もし長い金属棒をラジエーターと\(\cfrac{\lambda}{4}\)だけ離して置くと、置いた側だけ電波が相殺して、弱め合うことになります。

図1.7.24 八木・宇田アンテナの原理(3) |

|

| 今度は、反対側で強め合うのか。 | |

|

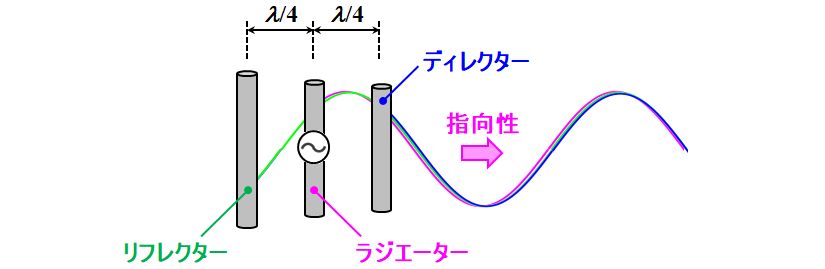

というわけで、長い金属棒はリフレクタ―と呼びます。ということは、3つの金属棒を図1.7.25のように配備すると、矢印方向に強い指向性を持った送信アンテナができますよね??

図1.7.25 八木・宇田アンテナの原理(4) |

|

| ディレクターをたくさん並べれば、指向性はどんどん強くなりそうですね。 | |

|

限度はありますが、その考え方は正しい。そして、その理屈はリフレクタ―側にも当てはまるので、例えばUHF用(地上デジタル放送用)アンテナは、一般に図1.7.26のような構成になっているのです。

図1.7.26 八木・宇田アンテナ |

|

| 見たことありますね。 | |

|

こういったアンテナの実用化は、八木先生の弟子にあたる宇田新太郎先生が研究しました。ですので、図1.7.26は八木・宇田アンテナと呼ばれます。こうして、八木先生と宇田先生はアンテナの指向性に関する理論的解明と実用化を完成させ、特許と論文(論文)をまとめ挙げると、1928年にアメリカに渡って講演し、センセーションを巻き起こします。特に、この技術に触発されたGE社はマグネトロンの研究に傾注していくことになるのです。

宇田新太郎(1896~1976) |

|

| あれ…。何か厭な予感…。もしかして、日本では無視されたりして?? | |

| はい。実はそのとおりになりました。そして、日本は1941年12月8日の真珠湾攻撃に端を発する太平洋戦争へ突入します。 | |

| う~ん。やっぱり…。 | |

| この太平洋戦争でターニング・ポイントになったのが、1942年6月のミッドウェー海戦で、この戦いで日本はアメリカに大敗を喫します。日本が負けた要因はいろいろあるんですが、その1つとして挙げられるのが、アメリカのレーダーを使った情報戦ですね。 | |

| 日露戦争と逆の立場だ…。 | |

|

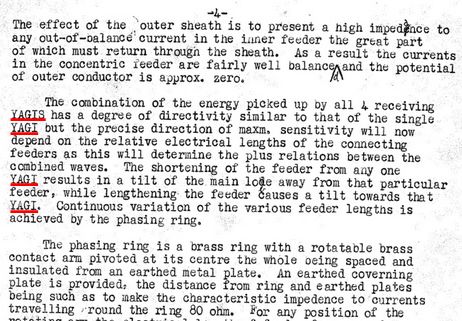

実は、この4ヶ月前に、日本はイギリス軍とシンガポールで戦って勝利しているのですが、イギリス軍から押収したものの中に、有名なニューマン文書を発見します。

図1.7.27 ニューマン文書抜粋 |

|

| あれ。YAGIっていう単語がチラホラ見えますね。 | |

| はい。この文書は技術ノートだったんですが、日本の情報将校が解析をしていると、意味どころか読み方も分からない"YAGI antenna"という単語が頻繁に出てきて頭を悩ませます。そこで、捕虜になっていたイギリス兵に問い質すのですが、そのイギリス兵がびっくりして「本当に知らないのか。YAGIというのは、このアンテナを発明した日本人の名前だぞ」と回答し、日本軍がもっとびっくりした、というエピソードがあります。 | |

| あちゃ~。 | |

| 八木・宇田アンテナはレーダー受信機としてアメリカ海軍に採用されており、ミッドウェー海戦では、それによって日本軍の戦闘機の動きが完全に筒抜けで、そのおかげで有利に戦いを展開できたと言われています。 | |

| 目も当てられない状況ですね。 | |

| 更に、八木・宇田アンテナは、1945年8月6日、エノラ・ゲイというB29爆撃機に搭載されたリトル・ボーイ、つまり原子爆弾に採用されることになります。 | |

| え??原子爆弾に??どうして?? | |

| 原子爆弾を2,000ft(≒600m)上空で爆発させるためです。 | |

| ん??原子爆弾って、地上に衝突して爆発したんじゃないんですか?? | |

|

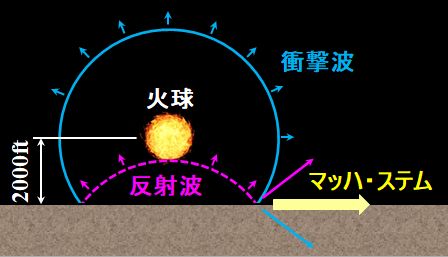

いえ。原子爆弾は空中で爆発すると、0.2秒後に200~300mくらいの火球を生じます。この火球の膨張により衝撃波が生じるのですが、この衝撃波は地面に衝突すると反射波を発生させます。

図1.7.28 マッハ・ステム 反射波は、オリジナルの衝撃波により暖まった空気の中を伝搬するので、その伝搬速度はオリジナルよりも速く、オリジナルに追いつきます。そのため、2つの衝撃波が合成されマッハ・ステムという2重衝撃波となるのです。 |

|

| ということは、破壊力が増すわけですね?? | |

| そうです。その破壊力が最大となるのは、原子爆弾をどのくらいの高度で爆発させたときか、ということを計算し、2,000ftという結果を出したんですよ。 | |

| 原子爆弾って、放射能の影響で攻撃することが目的じゃなかったってこと?? | |

| はい。爆風による破壊力を主眼に検討されていたようです。 | |

| それにしても…。酷いですね…。 | |

| 恐らく、原子爆弾を研究していた人たちも、放射能による被害がどういうものか、まるで想像できなかったのだろうと思います。だから、広島と長崎の惨状を目の当たりにして、その開発に携わっていた多くの研究者が、核を兵器に利用することを批判するようになるんですよ。 | |

| 研究者や技術者にも、倫理とか哲学とかがないとダメなんですね。 | |

| そうですね。時代が醸成した空気に水を差す勇気は、そういうところにあるのかもしれません。 | |

| 人間は、ここまで冷静に残酷になれるんだってことは覚えておきます。 | |

|

さて、原子爆弾を2,000ftの高度で爆発させるとなると、当然そのための仕掛けが必要になります。そこで、原子爆弾にレーダーを積んで、地面からの反射波を八木・宇田アンテナでキャッチし、距離を測定することにしたわけです。図1.7.29を見ると八木・宇田アンテナがあるのが分かるでしょう??

図1.7.29 リトル・ボーイ(広島に投下されたウラン型原子爆弾) |

|

| それって、ひょっとして…。 | |

|

はい。Time of flightの原理ですね。こうして、2つの原子爆弾が日本に投下され、無条件降伏を受諾する道しかなくなるのです。

|

|

| う~ん。今回は、ちょっと考えさせられる内容だったなぁ。 |

| 前頁へ | 戻る | 次頁へ |