| Maxwellが導いたのは、均質・等方性・非吸収媒質中において、光速\(c\)で伝搬する電磁波が存在するだろう、という予言でしかありません。従って、電磁波の存在を実証することが必要です。 | |

| ④予言を実験的に証明できること、ってやつですね。 | |

|

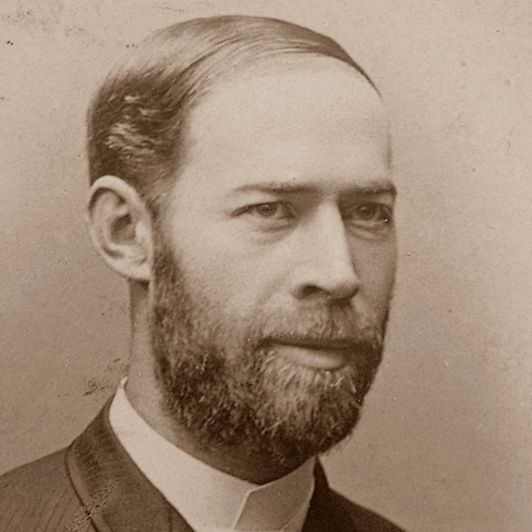

そして、その実証は、Helmholtzの弟子であるHertzによって実現されました(論文)。

Heinrich Rudolf Hertz(1857~1894) |

|

| 周波数の単位をHz(ヘルツ)って言いますね。 | |

| その当時、Maxwellの理論の重要性が高まり、電磁波の存在を実証することが喫緊の課題になっていたため、プロイセン科学アカデミーは、これに懸賞金を提示するようになります。Hertzの才能は周囲の認めるところでもあったので、その募集に応じるよう薦める人もあったのですが、Hertz自身はそれを断っています。 | |

| なぜですか?? | |

| この実証には時間が掛かることが予想されたからです。研究者として早く実績を作りたいという思いが強い人にしてみれば、あまり魅力的な課題ではなかったのでしょう。それと、Maxwellの用いた数学が高度すぎて、内容を深いレベルで理解しきれなかったというのもあったと考えられます。 | |

| 触らぬ神に祟りなしって感じかぁ。 | |

| しかし、カールスルーエ大学に職を得ると心機一転、この課題に取り組むようになります。あるとき、ライデン瓶を放電させたところ、別のライデン瓶に火花が散ったのを―。 | |

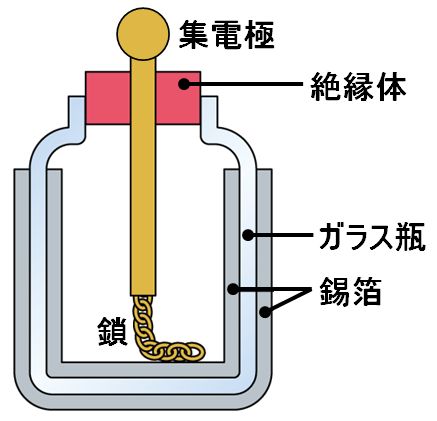

| ライデン瓶?? | |

|

キャパシターです。ガラス瓶の外側と内側に錫箔を貼って、片方が集電極になっている金属(真鍮)の鎖を内側の錫箔に接触させ、外側の錫箔とは絶縁させるんです。集電極に、摩擦起電機で帯電させた導体をくっ付けると、錫箔に電荷が溜まるという原理ですね。

図1.7.1 ライデン瓶 ライデン大学で研究をしていたMusschenbroekが発明したので、ライデン瓶と呼ばれます。  Pieter van Musschenbroek(1692~1761) |

|

| どのくらいの電気が溜まるんですか?? | |

| 数1,000Vくらいは。 | |

|

ひょっとして、平賀源内のエレキテルと同じ??

図1.7.2 エレキテル |

|

| そうですね。原理的には同じものです。さて、別のライデン瓶に火花が散るのに気が付いたのは奥さんのElisabethだったとも言われていますが、この偶然の出来事の意味を瞬時に悟り、火花放電が電磁波の実証のヒントになるのではないか、と考えたのがHertzの凄いところです。 | |

| 結構、偶然が大きな発見をもたらすっていうケース、多いですね。 | |

|

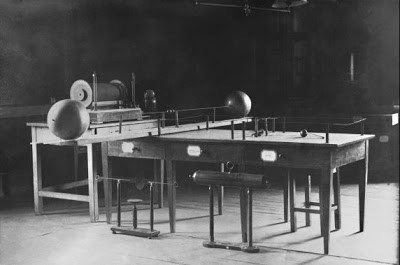

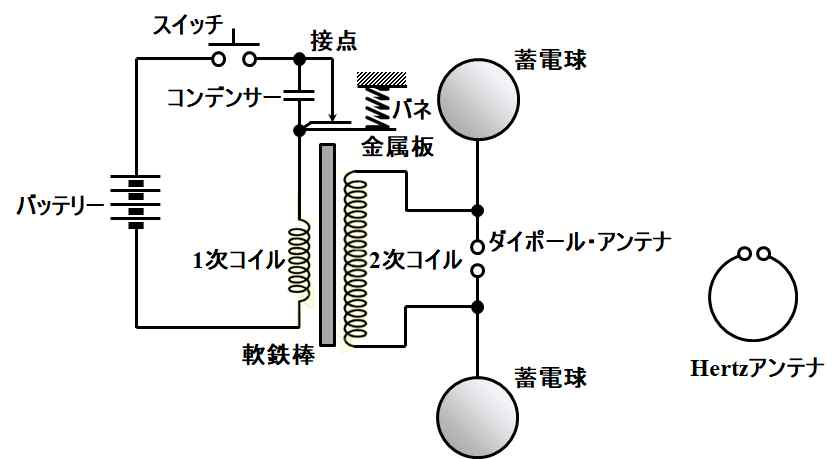

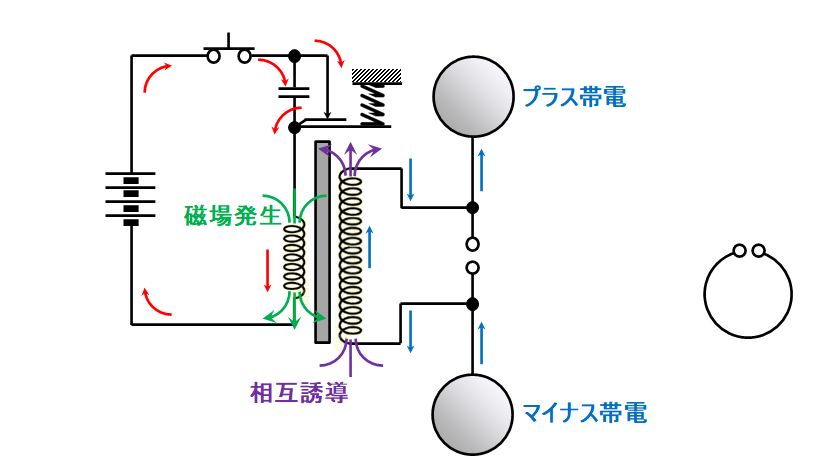

その偶然を見逃さない才能も、目を瞠るところですね。Hertzは図1.7.3のような装置を考案します。

図1.7.3 Hertzの実験装置 もう少し分かりやすく図示したのが図1.7.4です。  図1.7.4 Hertzの実験装置モデル図(1) |

|

| 回路図…??バッテリーって何を使ったんですか?? | |

|

Bunsen電池です。Bunsenが1841年に発明した電池(論文)で、これを数10個も使用して大電力バッテリーを作ったのです。

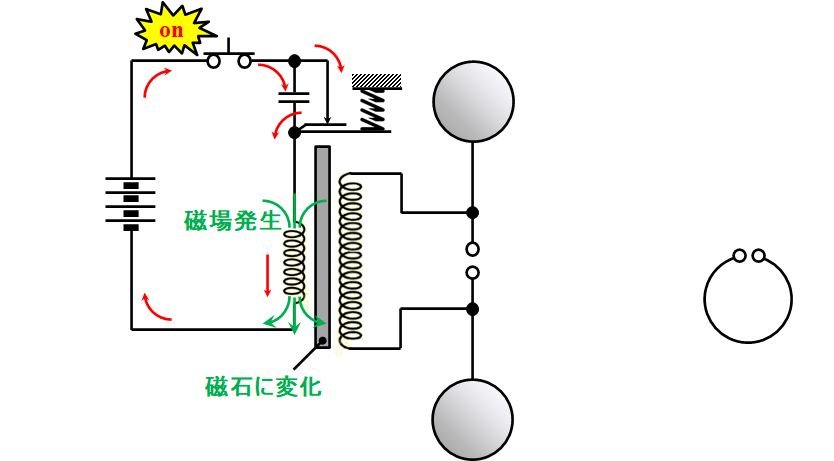

Robert Wilhelm Bunsen(1811~1899) 簡単に、この装置の説明をしておきましょう。スイッチを入れると、1次コイルに電気が流れます。そうすると、Ampèreの法則により、1次コイルに磁場が発生し、軟鉄棒が磁石になります。  図1.7.5 Hertzの実験装置モデル図(2) |

|

| Ampèreの法則、やったなぁ。 | |

|

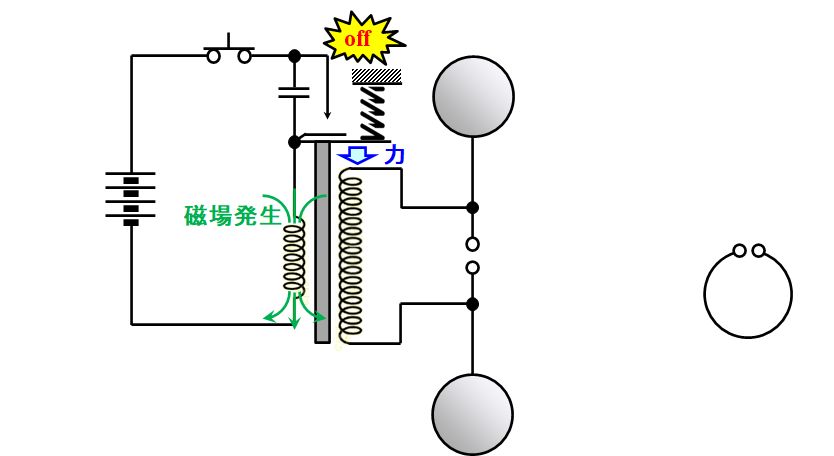

そうすると、磁石の作用で金属板が引き寄せられ、接点がoffになります。

図1.7.6 Hertzの実験装置モデル図(3) |

|

| あれ??そうすると、1次コイルに電気が流れなくなりますね。 | |

|

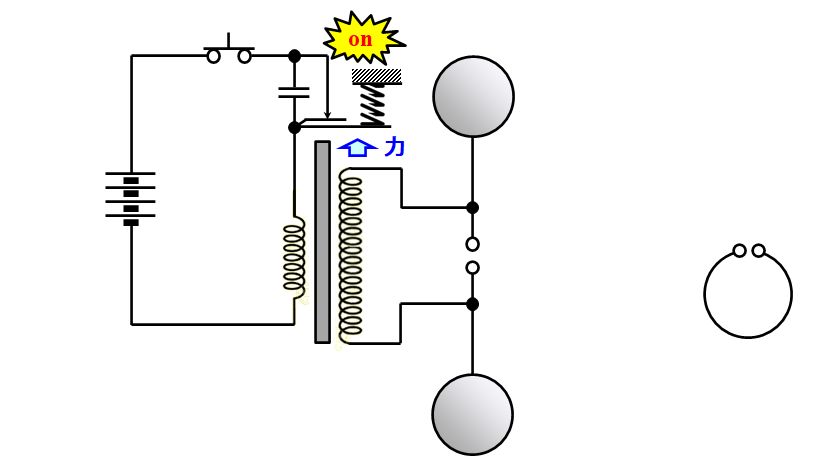

しかし、同時に1次コイルに発生していた磁場もなくなります。そうすると、バネの作用で金属板が元に戻り、接点がonになります。

図1.7.7 Hertzの実験装置モデル図(4) |

|

| なるほど。それが繰り返されるわけですね。 | |

| こうやって、交流電流を作るんです。 | |

| そういうことか…。教授。コンデンサーっていうのがありますけど?? | |

| 1つは、接点での火花放電を防止する役割があります。それと、コンデンサーと1次コイルを直列に接続することで、バッテリーから交流電流を作る効率を向上させるんです。 | |

| もう1つ右側にコイルがありますけど?? | |

|

このコイルは2次コイルと呼ばれるもので、左側の1次コイルよりも巻き数が多く設定されています。1次コイルに磁場が発生すると、その影響を受けてFaradayの法則が作用し、2次コイルに電気が流れるんですよ。

図1.7.8 Hertzの実験装置モデル図(5) |

|

| お~、ここで今度はFaradayの法則が登場かぁ。 | |

| このような現象を相互誘導と言います。このとき、1次コイルの巻き数と2次コイルの巻き数の比率だけ、発生する電圧を増幅させることができるんです。 | |

| 変圧するわけですね?? | |

| そうです。そうやって発生した電流は、巨大な蓄電球に電荷を溜めていきます。 | |

| 片方はプラスの電荷で、もう片方はマイナスの電荷?? | |

|

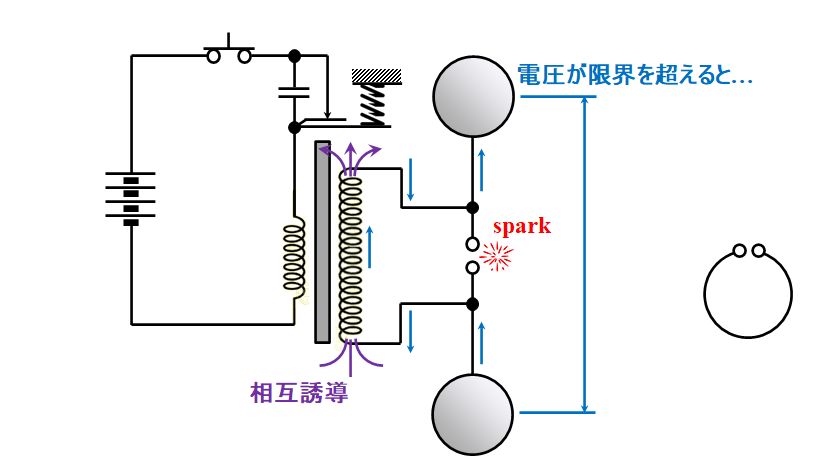

はい。そのうち、2極間の電圧が限界を超えると、ダイポール・アンテナに火花放電が発生するのです。

図1.7.9 Hertzの実験装置モデル図(6) |

|

|

静電気みたいなもの??

図1.7.10 静電気 |

|

| 似たようなものですね。 | |

| ひょっとして、これ、結構アブナイ実験なんじゃ?? | |

| そうですね。今みたいに便利な道具がない時代の装置なので、微弱な電磁波をキャッチするためには、バッテリーも巨大で、大きな電圧を発生させる必要があったと思われます。Hertzは多発血管炎性肉芽腫症により36歳で亡くなるんですが、一説によると電磁波を発見する過程で放射能を浴びすぎて、免疫力が低下したからだ、とも言われています。 | |

| この装置はHertzが考案したものですか?? | |

|

違います。Ruhmkorffが発明したものです。この原理は、今でもガソリン・エンジンに点火するイグニッション・コイルに応用されているんですよ。

Heinrich Daniel Ruhmkorff(1803~1877) |

|

| 左側の回路で交流電流が発生して、それが右側で増幅されるということは、やっぱり右側の蓄電球も、電荷の符号がパッパッパッパッて入れ替わるわけですね?? | |

| はい。そうやって、空間中に電磁波を伝搬させたわけです。 | |

| でも、それを実証しないといけないですよね?? | |

| Hertzのアイデアは、電磁波を発生させる装置の方にダイポール・アンテナを使ったのだから、それをキャッチする側にもダイポール・アンテナを使えばいいだろうと考え、一部に切れ込みを入れたリング(Herztアンテナ)を用意したところです。 | |

|

そのリングの切れ込みが電磁波をキャッチすると、火花が散る??

|

|

|

電磁波は波動の振る舞いをするので、振幅の最も大きいところで火花が散るはずです。もし、このリングの切れ目にネオン・ランプを接続すれば、赤く点灯させることもできます。

|

|

| お~、光ってますねぇ。 | |

|

Hertzは、リング・アンテナをいろいろな方向に変えることで電磁波の性質を詳細に調べ、それがMaxwellの理論とピッタリ一致することを突き止めるのです。実際は、こんな(動画)感じだったようですよ。

|

|

| う~ん。歴史的な実験と言うわりに、意外と地味ですね…。 | |

| これだけの装置を用意しても、リング・アンテナで発生する火花は、実験室を真っ暗にして顕微鏡で観測しないと確認できないくらい弱かったのでね。ま、そんなものですよ。 | |

| でも、懸賞金が掛かってたくらい重要な成果を挙げたんだから、一躍有名人になったんでしょ?? | |

| そうですね。一大センセーションを巻き起こしたと言っていいでしょう。しかし、Hertz自身は、この発見の実用性をまったく理解していませんでした。あるインタビューで「今後これは何の役に立つのか??」と質問を受けたとき、「たぶん何もない。これは単にMaxwellが正しかったことを証明しただけの実験だ」と答えたそうですしね。 | |

| へぇ。もったいないですね。これ、今の携帯電話に繋がる発見でしょう?? | |

| そういう意味で、Hertzはとことん学究肌の人だったのだと思います。 |

| 前頁へ | 戻る | 次頁へ |