| ここまでで準備が整ったので、いよいよ本丸を攻めます。心の準備はいいですか?? | |

| あまり、いいとは言えない状況ですけど、覚悟を決めます。 | |

| もう、いきなり電磁波の基本方程式であるMaxwell方程式を列記しますよ。 \[ \nabla \times \vec{\mathstrut H} = \vec{\mathstrut j} + \frac{ \partial \vec{\mathstrut D} }{ \partial t } \tag{1.3.1} \] \[ \nabla \times \vec{\mathstrut E} = - \frac{ \partial \vec{\mathstrut B} }{ \partial t } \tag{1.3.2} \] \[ \nabla \cdot \vec{\mathstrut D} = \rho \tag{1.3.3} \] \[ \nabla \cdot \vec{\mathstrut B} = 0 \tag{1.3.4} \] | |

| 教授…眩暈が…。 | |

| 量子力学もそうですが、物理学を専攻している人でも、Maxwell方程式を自由自在に扱える人は多くないから、安心してください。 | |

| そうは言っても、基本とか言いながら、いきなり4つも式が登場したら心臓に悪すぎます。 | |

| Newton力学の基本方程式は、 \[ \vec{\mathstrut F} = m \vec{\mathstrut a} \tag{1.3.5} \] これだけですからね(\(\vec{\mathstrut F}\)は力、\(\vec{\mathstrut a}\)は加速度)。それに比べると、Maxwewll方程式の方は見慣れない記号もあるし、手に余るという気持ちは分からぬではありません。 | |

| でしょ?? | |

|

実際、Maxewllが学会に初めてこの論文を出したときも、多くの物理学者は拒絶反応を示したようで、しばらくは無視されるんですよ。尤も、Maxwellの論文(論文)では、非常に難解なHamiltonの William Rowan Hamilton(1805〜1865) |

|

| 20個??もう、絶対に暗記できないです。 | |

| しかし、それらはHelmholtzやHeavisideという人たちによって現在のような形式にまとめられたのです。 | |

| ん??Helmholtzって、前に出てきましたね。あの人?? | |

|

そうです。しかし、一番の功労者はHeavisideでしょう。この人は電気技師なんですが、大学に行っておらず、在野の研究者でした。

Oliver Heaviside(1850〜1925) |

|

| え??素人ってこと?? | |

|

有り体に言えばそうなりますね。しかし、イギリスは不思議な国で、原子説で有名なDalton、 John Dalton(1766〜1844) 論理回路の基礎を作ったBoole、  George Boole(1815〜1864) 数学者のGreenなど、正規の教育を受けてないのに後世に名を遺す偉業を成し遂げた人がいっぱいいます。Heavisideも、そういう人たちの一人ですよ。 |

|

| Maxwellも?? | |

|

いえいえ。Maxwellは、物理学史上の超重要人物の一人で、物理学・数学の天才です。子供の頃はあり得ないくらいの神童で、14歳で最初の数学論文を学会に提出して認められて、25歳にはマーシャル・カレッジの物理学教授に就任しています。

James Clerk Maxwell(1831〜1879) |

|

| な〜んだ。 | |

| ただ、Maxwellはスコットランド訛りが強く、どもりの傾向もあって、講義は驚くほど下手だった。で、30歳のときにマーシャル・カレッジを追い出されてしまいます。 | |

| 講義が下手っていう部分は、教授と同じですね。 | |

|

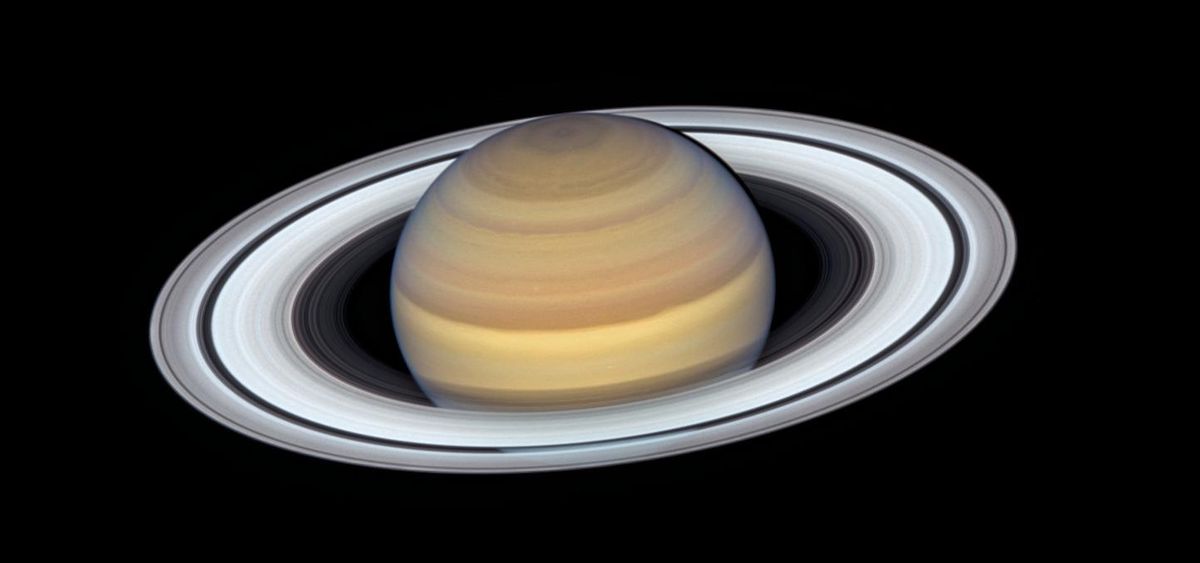

…。Maxwellは最初、土星の環の研究(論文)をしているんですね。

図1.3.1 土星 土星の環が安定的に存在するためには、その環は無数の粒子で構成されていなければならない、ということを理論的に導きます。 |

|

| 実際、土星の環って、殆ど氷の集まりですもんね。 | |

| このとき初めて、1つ1つの粒子ではなく、たくさんの粒子を集団で統計的に取り扱う手法を取り入れています。これが後に統計力学に発展し、更に気体分子運動論の確立へと繋がっていきます。気体分子運動論(論文)は、Maxwellの特筆すべき業績の1つですね。 | |

| 統計力学も苦手で〜す。 | |

| 大丈夫、統計力学には触れません。で、もう1つの業績が、ここで扱う電磁波の理論です。 | |

| 1人で4つも方程式を発見したってこと?? | |

| いえ。この4つの方程式はMaxwellよりも前に活躍した物理学者が確立した法則があって、それらを最新の数学を使って書いたものなんです。 | |

| じゃぁ、Maxwellは全然エラくないじゃないですか。 | |

| ま、その話は後にまわすとして、最初に記号の復習をしておきましょう。 |

〜単位のいろいろ〜

| まず、Helmholtz方程式でも出てきたベクトル微分演算子の\(\nabla\)ですが、これはスカラー関数\(f\)、或いはベクトル関数\(\vec{\mathstrut A}\)に対して、次のような3種類の作用を行うことができます。 \[ \nabla f = \left( \frac{ \partial f }{ \partial x } , \frac{ \partial f }{ \partial y } , \frac{ \partial f }{ \partial z } \right) \] \[ \nabla \times \vec{\mathstrut A} = \left( \frac{ \partial A_z }{ \partial y } - \frac{ \partial A_y }{ \partial z } , \frac{ \partial A_x }{ \partial z } - \frac{ \partial A_z }{ \partial x } , \frac{ \partial A_y }{ \partial x } - \frac{ \partial A_x }{ \partial y } \right) \] \[ \nabla \cdot \vec{\mathstrut A} = \frac{ \partial A_x }{ \partial x } + \frac{ \partial A_y }{ \partial y } + \frac{ \partial A_z }{ \partial z } \] ちなみに、式にある\(\times\)とか・は「外積」と「内積」を意味する記号なので、むやみに省略しないようにしてください。 | |

| はい。 | |

| それと、物理学の教科書では\(\nabla\)を使わない表記方法を使うことが多いです。 \[ \nabla f = \mathrm{grad} f \] \[ \nabla \times \vec{\mathstrut A} = \mathrm{rot} \vec{\mathstrut A} = \mathrm{curl} \vec{\mathstrut A} \] \[ \nabla \cdot \vec{\mathstrut A} = \mathrm{div} \vec{\mathstrut A} \] この表記方法は、演算の結果をイメージとして掴みやすいメリットがあります。具体的には、\(\mathrm{grad}\)は勾配、\(\mathrm{rot}\)(或いは\(\mathrm{curl}\))は回転、\(\mathrm{div}\)は発散ですね。 | |

| 何か、大学でやったような…。 | |

| ボチボチ思い出してくれればいいですよ。それと、電磁気学を教科書で勉強するときは単位に要注意です。 | |

| ん??単位って国際標準で決まっているのでは?? | |

| はい。現在は、MKSA単位系が国際標準になっているんですが、ちょっと前の物理学の教科書はcgs単位系が主流でした。 | |

| cgs?? | |

| センチメートル、グラム、秒のことです。力学をベースにした物理学をやっている分には、単位系が何であろうと方程式の見掛けが変わるということはありません。ですが、電磁気学の場合は方程式の見掛けが変わるのでかなり混乱することが予想されます。 | |

| え〜。それは困るなぁ。 | |

| ですから、教科書で勉強するときには、まず最初にどの単位系が採用されているのかチェックすることを忘れないようにしてください。まぁ、最新の教科書で勉強するなら気にする必要はないですが、古典的名著を読んだりするときは、要注意です。 | |

| cgsなんて、馴染みないですよ。 | |

| 一昔前に使われていた気圧のmb(ミリバール)、料理の計量で使うcc、熱量のcal(カロリー)などに名残がありますね。前にやったカイザーもcgs単位系の名残です。 | |

| そう言われてみれば、カイザーってcmの逆数でしたね。でも、チェックって言ったって、具体的にどうすればいいんですか?? | |

| cgs単位系かどうかのチェック方法を3つ紹介しておきましょう。一つが力の単位です。MKSA単位系だと?? | |

| N(ニュートン)です。 | |

| cgs単位系はdyne(ダイン)になります。また、エネルギーはMKSA単位系だと?? | |

| J(ジュール)です。 | |

| cgs単位系はerg(エルグ)になります。また電磁気学の場合は、式1.3.3が、 \[ \nabla \cdot \vec{\mathstrut D} = 4 \pi \rho \] になってたらcgs単位系です。 | |

| \(4\pi\)がある…。何で、こんなややこしいことになっちゃったんですか?? | |

|

歴史的にはcgs単位系の方が先ですが、イタリアの電気工学者であるGiovanni Giorgiの提案によって、1954年の第10回国際度量衡総会でMKSA単位系が国際標準として採用されたのです。

Giovanni Giorgi(1871〜1950) |

|

| 当然、理由がありますよね?? | |

| cgs単位系は見て分かるように、電気系に属するものが1つもありません。 | |

| ムムム。確かに…ない…。 | |

| ですから、電気工学者にとってcgs単位系は非常に面倒で実用的ではないのです。それは勘弁してくれよ、というのでGiorgiがMKSA単位系を提案したんですよ。 | |

| なら、しょうがないか。 | |

| というわけで、快く受け入れてください。 |

| 前頁へ | 戻る | 次頁へ |