| いよいよ、最終章ですね。 | |

| やった~。 | |

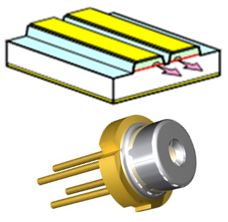

| この章では、半導体レーザ(LD)を取り扱います。LSUの光源は一般的にLDを使いますので、その話題をかいつまんで説明しましょう。 | |

| LDって言うと、日本人がノーベル賞を獲っているイメージありますけど。 | |

|

そうですね。LDの開発には、多くの日本人が関わっています。まず、レーザ発振を半導体を使ってやろう、というアイデアを一番最初に提案したのは、東北大の西澤先生だと言われています。

西澤潤一(1926~2018) |

|

| 生前は、ノーベル賞の候補に、いつも名前が挙がってましたね。 | |

|

西澤先生の業績は、アバランシェ・フォトダイオードの開発、高輝度発光ダイオードの開発、通信用光ファイバーの提案、テラヘルツ波発生の提案、数え挙げていったらキリがないくらいですからね。その他にも、ベル研の林先生、

林厳雄(1922~2005)  榊裕之(1944~)  荒川泰彦(1952~)  末松安晴(1932~) |

|

|

UCSBの中村先生、

中村修二(1954~)  赤﨑勇(1929~)  天野浩(1960~) |

|

|

少し雑談っぽい話をしておくと、世界初のレーザ・プリンターは1975年に登場したIBM3800(論文)だと言われています。

図5.1.1 IBM3800 |

|

| 1975年!!古いですね~。そのときから、LDが使われていたってこと?? | |

|

いえ。このマシンに搭載されていたのはガス・レーザ(He-Neレーザ)です。LDが搭載されたのは、1979年のLBP-10(論文)ですね、これは㈱キヤノンの製品です。

図5.1.2 LBP-10 |

|

| LDが主流になったのは、なぜですか?? | |

|

変換効率がいいことと、小型・軽量だからですね。それと、1982年に登場したコンパクト・ディスクが普及して、780nmのLDの価格が劇的に下がったことも大きく影響しています。LSUで使われているLDは出力が10mW前後のものですが、今だと1個数10円で手に入りますから。

図5.1.3 コンパクト・ディスク |

|

| コンパクト・ディスク…。そんなの、Z世代は誰も知りませんよ。 | |

| その後、1996年にDVDが登場し、650nmのLDが普及します。 | |

| DVDもBlu-rayが出てきて以降、需要は縮小してますけど。 | |

| LDのもう1つの特徴は、モノリシック・アレイ構造にしやすい、という点が挙げられます。 | |

| モノリシック・アレイ構造?? | |

|

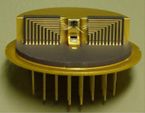

以前、LDの活性層にある一点からビームが放射される、ということを言いましたが、この活性層に、ビームを放射する点(チャンネル)をたくさん並べることができるということです。

図5.1.4 2ch-LDアレイ |

|

| 電極をいっぱい並べれば、それに対応する数だけビームが放射されるってことですね。でも、それで何か嬉しいこと、あります?? | |

| LSUの場合は、大ありですね。それぞれのビームには、異なる情報を印加することが可能ですから、チャンネルの間隔を最適にすることで、印字密度を何倍にもできます。 | |

| 高密度化。つまり、精細な印刷ができるってことか。 | |

| 或いは、単位時間あたりに掃引される走査線が何倍にもなるわけですから、高速化させることもできます。 | |

| アレイ化で4ビームにした場合は、密度が4倍か、速度が4倍か。或いは、密度が2倍で、速度も2倍っていうのも、できそうですね。でも、高速化だったら、ポリゴン・ミラーをブンブンまわせばいいだけでは?? | |

| 確かに、そういうアプローチもあります。しかし、メカニカルな駆動の場合、回転数を上げると、発熱も大きくなるし、風切りノイズも大きくなるし、いいことがありません。そもそも、どこまでも高速回転させることは現実的に不可能です。だから、ポリゴン・ミラーの回転数を上げるだけ上げたら、次の手を打たなければなりません。 | |

| それが、LDのモノリシック・アレイ構造ってわけですね。 | |

| もちろん、技術開発というのは、モノリシック・アレイ構造のLDが市場に登場するまで指を咥えて待っているわけにもいかないので、シングル・ビームのLDを組み合わせるという創意工夫で、マルチ・ビームを実現したんです。それも、以前やりましたね?? | |

| 何か、いろいろと繋がってますねぇ。教授、図5.1.4のLDのパッケージなんですけど、後ろから4本の端子が出てますよね??普通、LDの端子って3本じゃなかったでしたっけ?? | |

| その前に、LDの端子が3本なのは、なぜか分かりますか?? | |

| ん??う~ん。電流が入ってくる端子と、出ていく端子で2本あれば事足りるような気がしますね。残りの1本の役割、何だろう?? | |

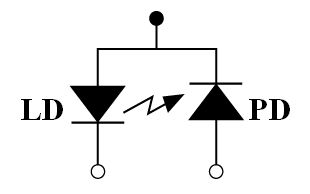

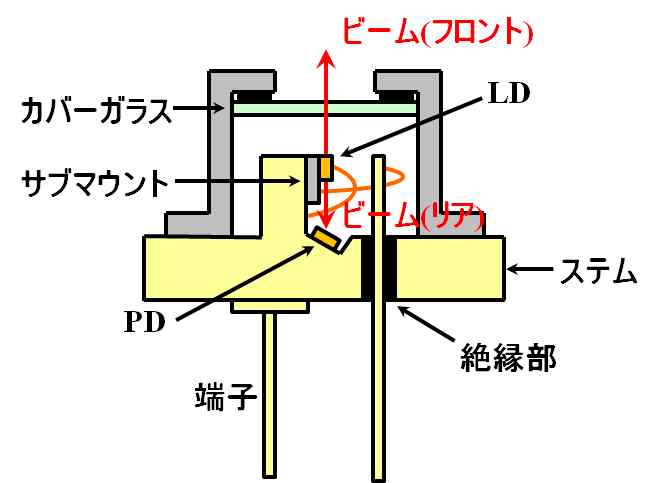

| 理屈上は、LDの端子は2本で事足ります。しかし、ビームの光量を安定にしたいニーズは結構あって、そのためには光量をモニターして、光量がダウンしたら電流量をアップ、光量がアップしたら電流量をダウンするといったフィードバックを掛ける必要があります。そこで、そういう用途のLDの場合、内部にフォト・ダイオード(PD)を仕掛けておいて、放射されるビームの光量を測定しているんですよ。これをAPC(Auto power control)と言います。 | |

| だったら、発光させるパスのプラス・マイナスと、モニターするパスのプラス・マイナスで4本の端子が必要では?? | |

| LDのプラス側を結合できますよね。 | |

|

図5.1.5みたいな感じか…。確かに、端子が3本になりますね。

図5.1.5 アノード・コモン |

|

|

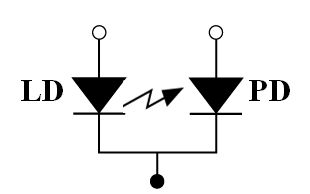

それはアノード・コモンと呼ばれるタイプですね。もう1つ、カソード・コモンと呼ばれるタイプがあって、それは図5.1.6のような回路構成になっています。

図5.1.6 カソード・コモン |

|

|

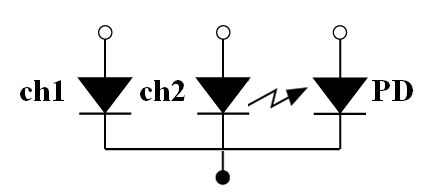

LDのマイナス側を結合したわけか。そうすると、カソード・コモンの2ch-LDAは、こんな感じ??

図5.1.7 カソード・コモンの2ch-LDA |

|

| そうですね。これで端子が4本の謎が解けました。 | |

| これ、2種類のコモンがあるから、どっちを選べばいいか、分からないですね。 | |

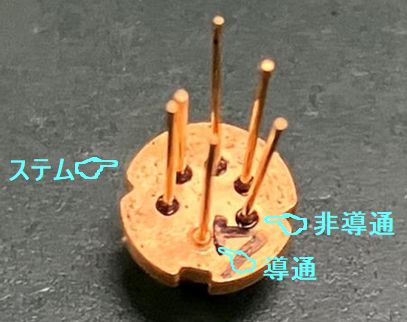

| 基本的には、グランドに接続する端子がパッケージ(ステム)と導通している方を選ぶのがいいです。たいていの場合、カソード・コモンってことになるでしょう。 | |

| どうして?? | |

| 放熱効果が高くなるからです。 | |

| 放熱効果??どっちのコモンでも同じでは?? | |

| LDだけ見ていてはダメです。その先の回路基板の方に目を転じると、一般的に回路基板のグランド面は、電気的な特性の安定を図るために、広い面積をとって設計します。よって、そこからの放熱が期待できるので、積極的にグランド面に熱を伝搬させた方が、LDに熱がこもるのを防ぐことができます。 | |

| パッケージからもグランドからも放熱させるわけですね。 | |

| それと、同じような理屈で、電気的な動作も安定しますね。 | |

| だったら、2種類も必要ないじゃないですか。 | |

| それは、LDを駆動するドライバーとの相性によります。この辺は、完全に回路設計の話に踏み込むので、そんなもんだ、程度で知っておけばいいと思いますよ。 | |

| ステムと導通しているかどうかは、どうしたら分かるんですか?? | |

|

仕様書を見れば書いてありますし、図5.1.8のように、端子の付け根が黒くなっているのは、非導通になっている証拠です。

図5.1.8 4ch-LDAのステムと端子 |

|

| LDアレイにしたところで、そんなにたくさんの発光点を並べるわけにはいきませんよね?? | |

|

そうですね。パッケージがどんどん大きくなるので、用途次第だと思います。20chのLDアレイが㈱リコーで開発されて(論文)いますが、

図5.1.9 20ch-LDアレイ 実績ベースでは、HPが2009年に発売したIndigo 7000 Digital Press(論文)の22ch-LDアレイが最大でしょう。  図5.1.10 Indigo 7000 Digital Press |

|

| 教授。感光体上の走査線ピッチって、解像度で決まってしまいますよね。仮に、LSUの光学系の倍率が1倍だとすると、LDアレイの発光点ピッチも、走査線ピッチと同じじゃないといけないと思うんですけど?? | |

| そうですね。この倍率は概ね1よりも大きくなる傾向があるので、LDアレイの発光点ピッチは、走査線ピッチよりも狭くないといけません。しかし、発光点ピッチを狭くしたらしたで、クロス・トークという問題が発生します。 | |

| クロス・トーク?? | |

| 一方の発光点の挙動が、別の発光点の挙動に影響を与えるという問題です。電気的なクロス・トークと熱的なクロス・トークが考えられますね。 | |

| そしたら、LSUに採用できないじゃないですか。 | |

|

LDアレイの出始めた頃は、発光点ピッチが高々100μmくらいだったので、LDアレイを、ビームの進む向きを軸に回転させて使っていたんです。しかし、1990年代に入って、イギリスのSDLが、発光点ピッチを10μmくらいまで一気に狭めた(論文)んですよ。おそらく、このLDアレイを初めて搭載したのは、旧富士ゼロックス㈱のDocustation DP300(論文)のはずです。1995年のことですね。

図5.1.11 Docustation DP300 |

|

| 600dpiだと42.3μmだから、LDアレイの発光点ピッチが10μmだと、光学系の倍率は4.2倍か。 | |

| そうですね。LSUの光学系として設計できない倍率ではありません。しかし、この倍率では感光体上のスポット・サイズが絞られすぎてしまうのです。 | |

| どういうこと?? | |

| 綺麗に印字するのであれば、この場合、スポット・サイズも42.3μm程度でないといけませんね?? | |

| 確かに。それよりも大きいと、隣の走査線の情報と重なっちゃうし、小さいと隙間が生じるから、ベタ画像だと白い筋になりそうですね。 | |

| シングルビームの場合、基本的に光学系の倍率はスポット・サイズだけケアしておけば上手く設計できたのですが、マルチビームになると発光点ピッチと走査線ピッチの関係との両立を図らないといけなくなります。 | |

| なるほど。ピッチの関係を満たしても、その倍率は必ずしもスポット・サイズに最適なわけではない、ってことですね。 | |

| よって、この場合の光学系の倍率は、もう少し大きくしないといけないのです。 | |

| てことは、やっぱりLDアレイを回転させないとダメじゃないですか。 | |

| いえ。そこで、Docustation DP300では、もう一工夫しているんですよ。それがインターレース走査という方法です。 | |

| インターレース??何、それ?? | |

| 走査線を入れ子構造(論文)にして所望の走査線ピッチにするんです。 | |

| 言っていることが、さっぱり分かりませ~ん。 | |

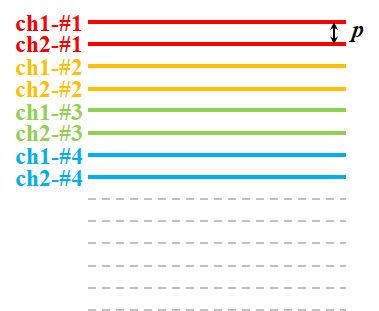

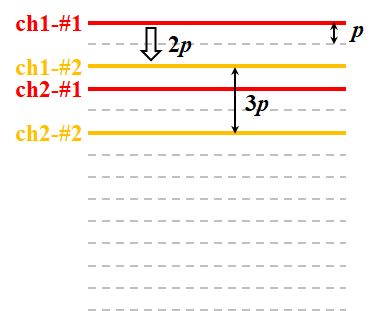

| 例えば、2ch-LDアレイを使って、走査線ピッチ\(p\)の描画をすることを考えましょう。普通なら、どうします?? | |

|

図5.1.12のように、1回目の走査でch1-#1、ch2-#1を、2回目の走査でch1-#2、ch2-#2を、3回目の走査でch1-#3、ch2-#3を、…って感じで描画しますけど??

図5.1.12 通常の走査方法 |

|

|

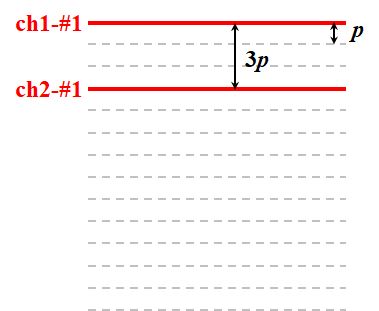

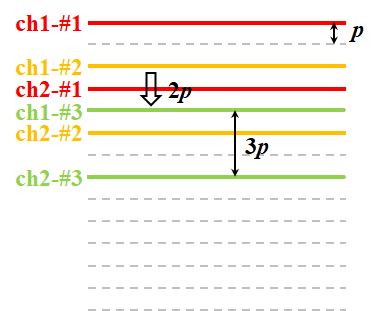

インターレース走査の場合、図5.1.13のように、わざと\(3P\)の間隔で走査するんです。

図5.1.13 インターレス走査(1) |

|

| 隙間ができちゃうじゃないですか。 | |

|

慌てない、慌てない。2回目は、\(2p\)だけ送って、同じように\(3p\)の間隔で走査します。

図5.1.14 インターレス走査(2) 3回目も\(2p\)だけ送って、同じように\(3p\)の間隔で走査します。  図5.1.15 インターレス走査(3) 4回目も\(2p\)だけ送って、同じように\(3p\)の間隔で走査します。これを繰り返すんですよ。  図5.1.16 インターレス走査(4) |

|

| お~。綺麗に埋まった!!入れ子構造…。そういうことか。ch1-#1の走査線は、実際は消灯して何も描画しないってこと?? | |

| そうです。一番最後も、1本だけ何も描画しない走査線が出てきますが、このようにすると、光学系の倍率は実質的に3倍だけ拡大できますよね。つまり、4.2倍だったものが12.6倍で設計すればよいことになります。 | |

| 頭いいですね~。他のやり方もあるんですか?? | |

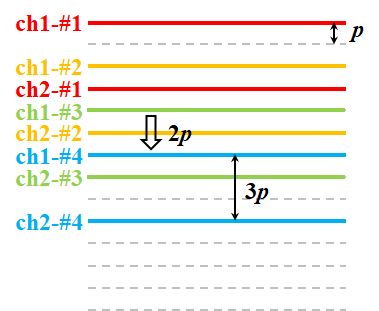

| ありますね。今回は1回の走査線を走査線ピッチの3倍と設定しましたが、5倍でも、7倍でも可能です。この○○倍というのをインターレース次数\(I\)と定義したとき、LDアレイの発光点の数\(n\)と\(I\)が「互いに素」となる関係を満たせば、インターレース走査できます。でも、\(I\)を増やすと、何も描画しない走査線が増えていくので、もったいないですよね。 | |

| ふ~ん。そうすると、もし4ch-LDアレイだったら、\(I=3\)に設定すればいいわけですね。 | |

| そうです。\(3p\)の間隔にして、\(4p\)ずつ送ってやればOKです。 | |

| LDアレイになると、LDよりは高いですよね。 | |

| 高いとは言っても、LSUで使われる場合、2ch-LDアレイで200円前後って感じだと思います。4ch-LDアレイで400円前後だったかな。尤も、それはLDアレイを他のメーカーでも提供できるようになった2000年半ば以降の話になりますけど。 | |

| もっと発光点を増やしたい、としたらLDアレイを組み合わせるしかないのかな?? | |

|

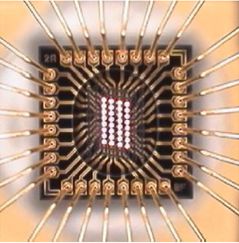

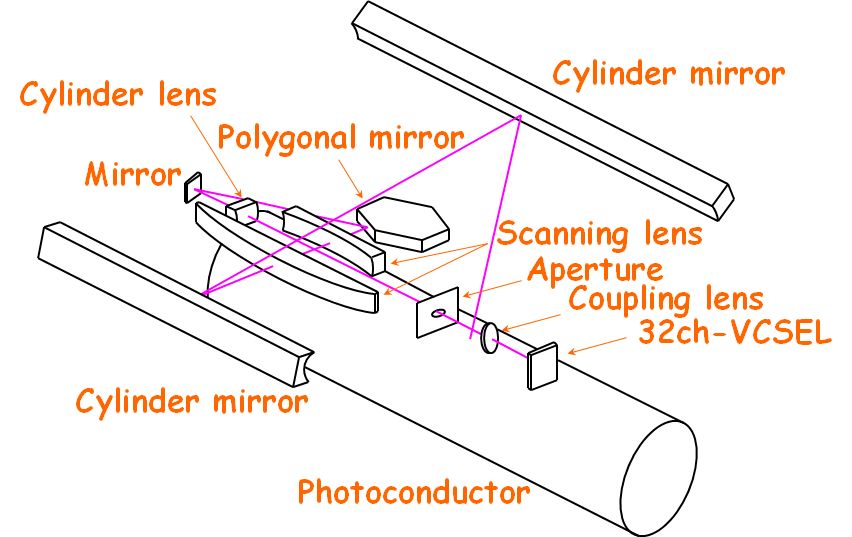

いえ。その場合は、垂直共振器型面発光レーザ(VCSEL)を使うという手がありますね。

図5.1.17 VCSEL これは、東工大の伊賀先生が発明された技術(論文)です。  伊賀健一(1940~) |

|

| そうか。発光点を2次元に配列できるから、LDアレイよりも発光点を増やせるわけですね。 | |

|

VCSELを採用したのも、旧富士ゼロックス㈱が最初でした。2003年に発売されたDocucenter 1256GAに32ch-VCSELを実装したんです。その後、㈱リコーが40ch-VCSELを開発して(論文)、これに続きます。2011年に発売されたRICOH Pro C751EXに搭載された(論文)んですよ。

図5.1.18 RICOH Pro C751EX |

|

| VCSELだと、4,000円くらい?? | |

| どうしてですか?? | |

| だって、2ch-LDAが200円前後、4ch-LDAが400円前後で、発光点の数と価格って何となく比例してません?? | |

| なるほど。しかし、LDとVCSELでは使っている材料が違うし、そもそもLSUのVCSELは汎用品とは違うので、そういう単純な推測が成立するかどうかは微妙ですね。でも、5,000円前後という線は、それほど外れてないような気はします。 | |

| そっか。 | |

| VCSELは、LDよりも発振閾値電流が小さいということと、発光効率が高いという特徴がありますね。それと、縦モードの安定性が高いことも挙げられるでしょう。 | |

| 発振閾値電流?? | |

|

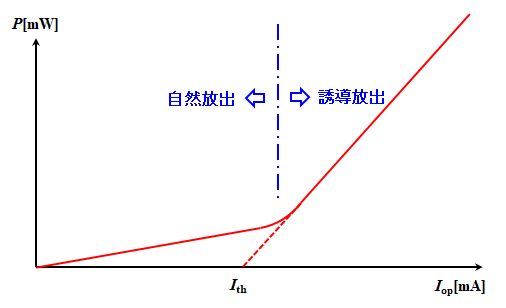

LDの場合、一般的にある程度の電流を注入しないと安定的な発振ができません。安定的に発振するのに必要となる最低の電流を発振閾値電流\(I_{\rm th}\)と言います。

図5.1.19 LDのIL特性 図5.1.19はIL特性、つまり、注入電流(Injection current)と光量(Light output)の関係を示したグラフです。 |

|

| \(I_{\rm th}\)以下では点灯しないってこと?? | |

| いえ。\(I_{\rm th}\)までの領域は自然放出という現象がLDの内部で起こっているんですが、そのときにもボンヤリと点灯しているのは確認できます。しかし、この状態でのビームはまったく使い物になりません。しかし、\(I_{\rm th}\)を超えると誘導放出という現象が支配的になり、安定的な発振になるんです。この領域では、電流と光量は線形的な増加関数となります。尤も、上限はありますけど。 | |

| 教授。図5.1.19を見ると、グラフがカクンと変わっている変化点が\(I_{\rm th}\)のように見えないですけど?? | |

| はい。これは定義の問題ですが、変化点は、実はそれほどクリティカルではありません。ですから、一般に、誘導放出の領域の直線を外挿したときに\(P\)=0mWとなる電流値を\(I_{\rm th}\)としますね。 | |

| へぇ。で、VCSELの場合は、自然放出の領域が狭いわけですね?? | |

| そうです。 | |

| では、縦モードというのは?? | |

|

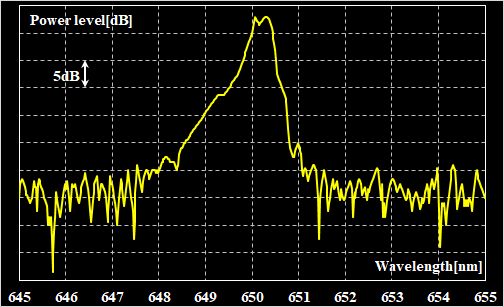

例えば、650nmのLDと言ったとき、そのLDから放射されるビームの波長は、実は650nmだけではありません。その周りに、たくさんの波長がまとわりついています。

図5.1.20 LDの縦モード このようなスペクトルのことを縦モードと言うんです。 |

|

| 縦軸はデシベルか。ということは、対数目盛りですね。 | |

| 10dBで1桁、20dBで2桁の差を意味するので、図5.1.20において5dB/devということは、縦軸4目盛りで100倍の光量比になります。従って、ピーク光量の波長に対して、1/100以下の光量しかない波長は殆ど光学性能に影響を与えないと考えると、(650nm)±1nmの帯域にたくさんの波長が存在していることが分かります。 | |

| 波長がいっぱいあったら、650nmのLDと言ったときに、何のことだか分からなくないですか?? | |

| ですので、例えばピーク光量の波長で定義するとか、加重平均した波長で定義するとか、ドミナント波長で定義するとか、そうやって何の波長で議論しているのか、予めコンセンサスをとっておくことが必要でしょうね。 | |

| 1/100以上の光量の波長帯域は、光学性能に影響を与えませんか?? | |

| 厳密に言えば影響がありますが、求めている光学性能と、その許容範囲によって、無視していいかどうか判断するんです。 | |

| 図5.1.20だと±1nmに集中しているけど、それがもっと広がったりすることは?? | |

| 場合によっては、なきにしも非ずですが、たいていは、こんなもんですね。LSUの設計で、縦モードが問題になったことはありません。尚、図5.1.20は各波長のピークを結んでいるので連続しているように見えますが、実は離散的な無数の波長がピョコピョコ立っている、というふうに解釈してください。 | |

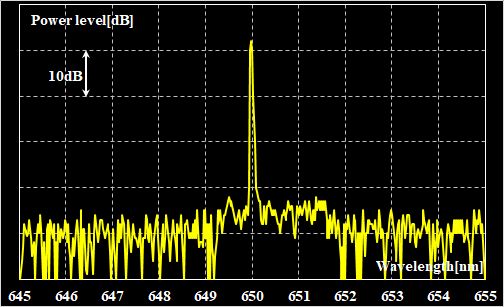

| で、それがVCSELだと?? | |

|

図5.1.21のような感じですね。

図5.1.21 VCSELの縦モード |

|

| 縦のレンジが全然違いますね。10dB/devだから、650nm以外の波長はすべて1/1,000以下で、なきに等しいって感じか…。 | |

| こういう特徴は、特に通信の場合に大きなメリットになります。 | |

| LDでは、こういうふうにはできないんですか?? | |

| 創意工夫で可能ですよ。分布帰還型(Distributed Feedback:DFB)レーザが代表的でしょう。ただ、とても高いですけど。 | |

| VCSELの欠点は?? | |

|

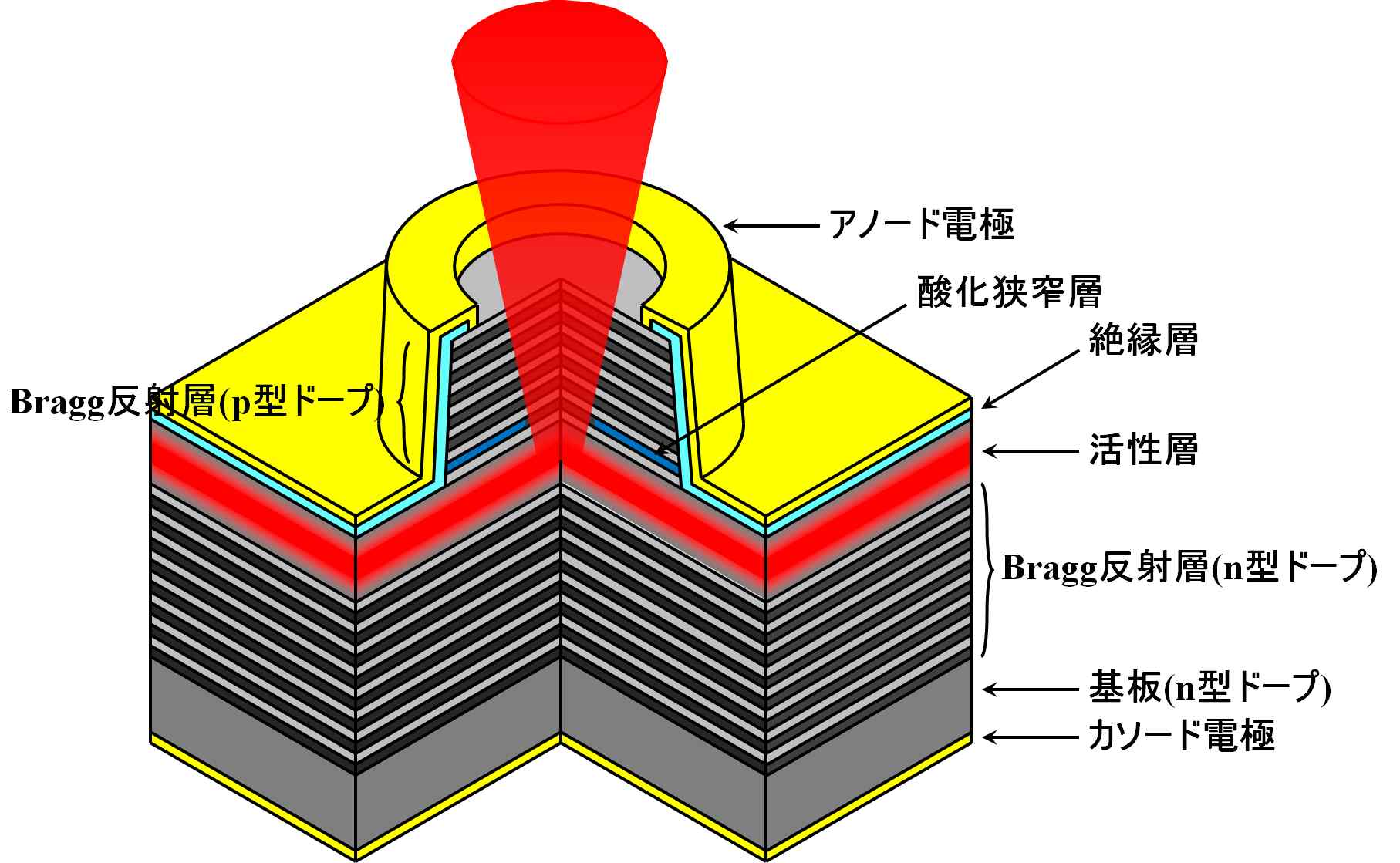

LSUの設計の観点から挙げると、大きく2つあると考えられます。どちらもVCSELの構造から来る問題なんですが、VCSELというのは凡そ、図5.1.22のような構造をしています。

図5.1.22 VCSELの構造 |

|

| ミルフィーユみたいだってことは分かりますけど…。 | |

| 細かいことは、とりあえずどうでもいいです。ここで重要なのは、LDでは発光「点」と呼んでいたものが、「面」になっているという部分です。 | |

| と言われても…。 | |

| 酸化狭窄層っていう部分がありますが、ここは一部を残して酸化させることで、狭い開口を形成しているんです。この開口のことを酸化狭窄(OA)と言って、だいたい数μmの拡がりを持っています。 | |

| LDだと、そうじゃない?? | |

| もちろん、点というわけにはいきませんが、LDの場合は活性層の中に発光点を形成するので、高々0.1μmくらいでしょう。 | |

| つまり、波長よりも充分に小さいから点と見なしても、まったく問題ないってことですね。 | |

| ところが、VCSELはそういうわけにはいきません。 | |

| でも、そんなの、酸化しないで残す領域を、どんどん狭くしていけばいいのでは?? | |

| 技術的にできなくはないですが、そうすると光量は低下するし、熱はこもるし、その他もろもろ、VCSELの特性が悪くなっていきますね。数μmに留めるのが現実的です。 | |

| 発光面となったときに、何がまずいんですか?? | |

| 回折を説明した際、光源は点と見なし、そこから球面波が発生していると仮定していました。回折の影響によって、スクリーンでのパターンがどうなるか、という観点でスポットの大きさを議論してきたのです。しかし、光源に大きさがあると、その大きさが光学系の倍率でスクリーンに投影されることになります。 | |

| あ!!つまり、スポットが必然的に大きくなってしまうわけですね?? | |

| そうです。計算上は、VCSELのOA部分に、無数の点光源が集合していると考え、それぞれの回折成分を足し合わせるということが必要になってきます。 | |

| 高精細の印刷を狙うとすると、しんどいですね。 | |

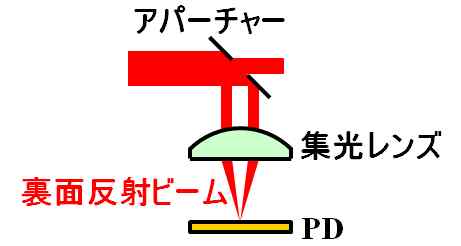

| もう1つの欠点は、APCができない、ということです。 | |

| どうして?? | |

|

LDの場合、図5.1.4を見ると、活性層から手前側にビームが放射されていますが、実はそれと反対側からも放射しています。光学設計するときに考慮するのは、その一方(フロント側)のみですが、もう一方(リア側)をPDに導光してAPCを実現するのです。しかし、VCSELの場合、基板の上に膜を成長させていくので、ビームが導光されるのは一方向のみです。

図5.1.23 LDのパッケージ構造 |

|

| 反対側は塞がってますもんね。 | |

| だから、多層膜反射を利用して、できるだけ一方向にビームを導光し、効率をアップさせているわけです。が、それと引き換えにAPCが犠牲になります。 | |

| う~ん。そうすると、VCSELは光量をモニターできないじゃないですか。 | |

|

というわけで、APCのための別の工夫が必要になります。例えば、Docucenter 1256GAの光学系は図5.1.24のようになっているんですが、実はアパーチャーとシリンダー・レンズの間にハーフ・ミラーを設置し、一部のビームを分離してPDに導光しています。

図5.1.24 Docucenter 1256GAのLSU |

|

| 50%も奪われたら、感光体が露光されなくなっちゃうのでは?? | |

| 名称に惑わされてはいけません。実際は、分離されるビームは数%です。が、そうだとしても、感光体からすると、嬉しくはないですね。 | |

| そんなにビームを這いまわさなくても、例えば、VCSELのカバー・ガラスの反射光を利用する手もあるのでは??ガラスの屈折率を\(1.5\)とすると、4%くらいは反射しますよね。 | |

| そうですね。ARコートしなければ、そうなります。確かに、それも方法の1つです。しかし、それとは別に、廃物利用の考え方を用いれば、感光体への光量をまったくロスしないでAPCすることができます。 | |

| ムムム。できます?? | |

| アパーチャーの入射側を反射面にして、そこで反射したビームをPDまで這いまわせばいいですよね?? | |

|

お~。なるほど。そうすると、アパーチャーは入射するビームに対して、少し角度を持たせる必要がありますね。

図5.1.25 アパーチャーの裏面を反射面にしたAPC |

|

| アパーチャーを抜けないビームはすべて不要なので、その不要なビームを有効利用すれば、ロスがなくなります。 | |

| エコロジーですねぇ。 | |

| 以上のような工夫は、高出力LDでもやりますね。 | |

| そうなんですか?? | |

| 高出力LDだと、リア側のビームをPDでまともに受光すると、飽和しちゃいますよね。 | |

| あ、そうか。 | |

| というわけで、LDやVCSEL1つとっても、こういう具合に、いろいろと技術的なアイデアが盛り込まれているのです。 | |

| 面白いですね~。 |

| 前頁へ | 戻る | 次頁へ |